kolonial

berfikir yang diajarkan oleh para filsuf dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menghasilkan

berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa kesejahteraan bagi manusia. Alam dan

manusia itu sendiri merupakan sumber inspirasi berfikir manusia mencari kebenaran dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya Dengan bertitik tolak pada manusia,

cara pandang manusia terhadap alam dan dirinya sendiri mengantarkan manusia kepada cara berfikir

monisme dan dualisme , Kelak cara berfikir monisme dan dualisme tersebut

dikembangkan menjadi metodologi kuantitatif dan kualitatif. Filsafat Ilmu dinyatakan bahwasanya metodologi kuantitatif yang menganut nilai

kebenaran tunggal bertolak dari cara berfikir monisme melihat hukum-hukum alam yang berlaku

universal, sedangkan metodologi kualitatif yang menganut nilai kebenaran jamak bertolak dari cara

berfikir dualisme melihat fenomena alam berdasarkan sudut pandang manusia yang kompleks.

Dibidang arsitektur, kelahiran arsitektur modern sebagai produk gerakan modernisme di Barat

yang berawal dari kebangkitan ilmu pengetahuan (renaissance) melawan dogma-dogma gereja

zaman kegelapan (dark ages). Semangat kebebasan ilmu pengetahuan dari atribut teologi yang saat

itu identik dengan keberadaan gereja juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan filsafat berfikir

manusia yang ingin memurnikan kembali manusia dari dogma gereja yang dianggap membelenggu

dan hanya berpihak pada golongan tertentu. Beberapa filsuf yang berpengaruh pada masa ini

diantaranya adalah Leibniz (1646-1716), John Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753), dan lainlain. Selanjutnya arsitektur sebagai simbol melepaskan dirinya dari ornamen-ornamen yang dianggap

tidak fungsional dan membebani bangunan itu sendiri . Di Indonesia, semangat modernisme hadir seiring dengan kedatangan kolonialis ke tanah

Hindia Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu). Penemuan heliosentris dan bentuk bumi yang

bulat oleh Copernicus dan Galilleo mendorong para pelaut menjelajahi dan mencari sumber daya

alam yang dihasilkan bumi dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumalyo

(2005) selanjutnya menyatakan bahwasanya adanya Benteng Belanda di Indonesia merupakan wujud

arsitektur Eropa yang pertama didirikan sebagai simbol dari keinginan Belanda melalui serikat

dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk meneguhkan kekuasaan monopoli

perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas dagang yang memberikan keuntungan

besar bagi Eropa. Seiring waktu arsitektur kolonial digunakan dan dikembangkan sebagai simbol

peneguhan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda di berbagai bidang kehidupan masyarakat

bahwasanya penerapan arsitektur

kolonial dan simbol-simbolnya dimaksudkan sebagai pembeda status sosial antara warga Eropa dan

kaum bangsawan dengan warga pribumi. bahwa

perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial

dan lingkungan Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa, mereka melakukan adaptasi dan

akulturasi dengan arsitektur lokal untuk menciptakan arsitektur yang lebih sesuai untuk mereka

tinggali di Hindia Belanda. Arsitektur Indis selanjutnya merupakan istilah yang kerap digunakan

untuk menyebutkan arsitektur kolonial Belanda hasil proses adaptasi dan akulturasi tersebut.

Pada tulisan ini akan dibahas bagaimanakah pengaruh perkembangan filsafat keilmuan barat

terhadap perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga kedepannya diharapkan

dapat dijadikan salah satu landasan berfikir bagi peneliti arsitektur maupun masyarakat awam dalam

mengamati keberadaan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia secara lebih tepat dan terperinci.

Meskipun arsitektur kolonial di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan arsitektur yang ada di

Eropa, namun pengaruh alam dan budaya yang berbeda tentunya akan melahirkan cara berfikir

arsitektur yang berbeda juga. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan keragaman dan kekhasan

arsitektur kolonial sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan arsitektur di

Indonesia.Sejarah filsafat barat mencatat kolonialisasi paling tua dilakukan oleh Bangsa Sparta atas

Athena. Hal tersebut bertujuan untuk melegitimasi bahwa Bangsa Sparta lebih unggul jika

dibandingkan dengan Athena yang dikenal telah maju pola berfikirnya dan telah memiliki sistem

kenegaraan yang melembaga ,. Dengan begitu maka sudah sejak lama kolonialisasi

identik dengan keinginan untuk menaklukan bangsa atau kelompok masyarakat lain dan merebut

identitasnya. Hal ini tentunya merupakan tujuan dari pendekatan berfikir kategori, dimana pada

akhirnya terdapat label antara bangsa yang unggul dan bangsa yang tidak unggul.

Apa yang dilakukan oleh Bangsa Sparta terhadap Athena tersebut ternyata mempengaruhi

Plato untuk menciptakan konsepsi negara ideal yang diberi nama Negara Utopia

Selanjutnya konsep tersebut selalu menjadi rujukan beberapa pemikir penting dari masa Aristoteles,

hingga Karl Marx ,. Adapun intisari dari Konsep Negara Utopia adalah

penciptaan institusi yang selanjutnya disebut dengan negara, yang bertujuan untuk menciptakan

kebahagiaan bersama melalui serangkaian penaklukan untuk menerapkan kepatuhan aturan yang

diberikan oleh kaum bangsawan terhadap rakyat jelata. Jelaslah bahwasanya untuk dapat

membedakan golongan bangsawan atau tidak bangsawan diperlukan pengakuan bahwasanya ada

golongan yang lebih unggul dan ada kesediaan untuk mengikuti aturan dari yang lebih unggul.

Selanjutnya kolonialisasi berkembang dengan berbagai motif. Pada masa Helenisme misalnya,

Philipos dari Makedonia menaklukkan Yunani untuk menguasai filsafat, ilmu pengetahuan serta

aturan-aturan negara dalam rangka untuk mengklaim bahwasanya ia adalah Rasul-Raja (wakil Tuhan

untuk memerintah). Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke daerah lain dan menerapkankan

kelembagaan negara Yunani yang telah ditaklukkannya pada wilayah taklukan sebagai simbol

eksistensi. Bahkan ia juga membangun beberapa bangunan dengan menggunakan gaya arsitektur

Yunani sebagai simbol fisik. Penulis berpendapat bahwasanya inilah awal mula arsitektur dapat

dipergunakan sebagai simbol atau identitas kolonialisme.

Pada zaman Epikurean dan Stoisme, kegiatan berfilsafat berkembang pesat dari sebelumnya

dan mampu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Lahirnya berbagai macam ilmu

pengetahuan berarti melahirkan spesialisasi dalam berfikir yang kemudian mendorong lahirnya

materialisasi ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendapatkan kesejahteraan dan pengakuan dari

masyarakat . Dengan demikian maka muncul gejala simplifikasi filsafat agar lebih

mudah dirasa secara indrawi. Lebih lanjut jika filsafat dinilai dengan suatu hal yang bersifat indrawi

maka tentuya dapat ditukar atau dimiliki dengan barang lain yang indrawi pula. Dari sini kemudian

muncul kategorisasi pengguna filsafat, dengan lahirnya kaum skeptis dan sinis ,

Kedua kaum ini selanjutnya selalu muncul dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Kaum

Skeptis adalah mereka yang hasil pemikirian ataupun ilmu pengetahuannya diapresiasi oleh

masyarakat, dan mendapatkan kesejahteraan atasnya. Sebaliknya mereka yang pemikiran ataupun

ilmu pengetahuannya tidak diapresiasi masyarakat akan digolongkan sebagai kaum sinis yang

merasa dimarjinalkan karena tidak mendapatkan kesejahteraan atasnya.

Kategorisasi Kaum Skeptis dan Sinis menjadi mencapai belahan Dunia Timur melalui

penaklukan atau kolonialisasi Barat yang disimbolkan dengan semangat 3G (Gold, Gospel, Glory)

yang didengungkan oleh kerajaan dan gereja Eropa. Semangat 3G tersebut mempertegas dikotomi

keberadaan kaum Skeptis yakni penjajah dan kaum Sinis yang diwakili oleh pribumi. Menariknya

keberadaan Kaum Skeptis dan Sinis tidak muncul pada saat penyebaran Islam, karena pemikiran dan

ilmu pengetahuan Islam disebarkan tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan, dan Islam tidak

mengenal penaklukan untuk menyebarkan ideologinya. Hal ini salah satunya dapat terlihat pada

peradaban Islam di Andalusia .Untuk mengukuhkan identitas sebagai kaum yang lebih unggul di tanah jajahan (setidaknya

menurut orang-orang Barat sendiri), mereka tetap memaksakan pemikiran mereka sendiri alih-alih

menyesuaikan dengan yang telah ada di Timur. Mereka menerapkannya diberbagai bidang

kehidupan termasuk arsitektur sebagai simbol pengukuhan jati diri. Selanjutnya hal tersebut semakin

menjadi dikarenakan mereka kemudian berhasil menguasai sumber daya alam yang ada sehingga

orang-orang Timur terpaksa mengikuti aturan-aturan yang didasarkan pada pola pikir orang-orang

Barat. Dalam konteks ini, arsitektur dan perancangan kota merupakan wujud material dari pemikiran

yang bertujuan untuk menjadi simbol pengukuhan,

Kelak di akhir masa kolonialisasi akhirnya terjadi kompromi antara Barat dan Timur karena faktor

perbedaan lingkungan dan iklim yang mau tidak mau harus diselesaikan oleh orang-orang Barat.

Pengaruh Perkembangan Filsafat Terhadap Kegiatan Kolonialisasi

Kolonialisasi dimulai pada masa Yunani Kuno, dengan adanya penaklukan Sparta terhadap

Athena, kode moralitas dan cara hidup bermasyarakat berkembang dengan tidak menempatkan

adanya raja sebagai penguasa. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya kesejahteraan

hidup diperoleh dari ketersediaan sumber daya. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal dari

kolonialisasi yang bermotif pengumpulan sumber daya alam. Dalam keadaan yang tenang,

rasionalitas manusia Yunani Kuno dapat tumbuh dan berkembang melahirkan berbagai macam

filsafat. Tujuan dari berbagai macam filsafat pada masa Yunani Kuno adalah menghadirkan

kebahagiaan yang identik dengan rasa sejahtera manusia akibat terpenuhinya sumber daya. Adapun

ciri filsafat yang lahir pada masa ini adalah religius dan mistik. Di sisi lain, penaklukan Athena oleh

Sparta didasarkan atas keinginan untuk membuktikan kode moralitas dan cara hidup siapa yang

paling unggul. Uniknya, setelah penaklukan terjadi justru kedua kode moralitas dan cara hidup

tersebut berdampingan dan pada akhirnya melahirkan kasta-kasta warga yang lebih beragam. Dari

fenomena di atas dapat diketahui bahwasanya meskipun terdapat kategori yang berbeda (Sparta dan

Athena), filsafat mengajarkan untuk lebih mengutamakan rasionalitas, mencapai “nilai bersama”

yaitu kebahagiaan hidup.

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, filsafat Yunani Kuno diantaranya

menghasilkan mazhab epikurean dan stoisme sebagai cara memperoleh kebahagiaan hidup melalui

proses berfikir. Filsafat tersebut semakin meluas di daratan Eropa pada masa Milesian. Melalui 5

(lima) tokoh utamanya yaitu Thales, Anaximenes, dan Anaximander, Phytagoras, dan Heraklitus,

mereka mengajarkan bahwasanya segala sesuatu memiliki unsur utama alam yang dapat diketahui

dengan melakukan pengamatan atau pengalaman empiris (Hadiwijono, 1980). Kelak pada akhir

masa dark ages (jaman kegelapan) hingga modernisme awal, kemajuan ilmu pengetahuan yang

berbasis empirisme mampu melahirkan teknologi yang semakin memudahkan manusia melakukan

segala urusannya, dan hal ini semakin mempertegas posisi kaum Skeptis dan Sinis (Russell, 2007).

Penulis berpendapat bahwasanya skeptisme dan sinisme melahirkan dikotomi masyarakat

beradab dan tidak beradab menurut persepsi pemikiran orang-orang Barat dan hal ini menjadi label

golongan masyarakat pada masa kolonialisme. Kaum skeptis dicirikan sebagai pemilik ilmu

pengetahuan maupun modal yang mampu menggerakkan masyarakat dan mendatangkan

kesejahteraan. Pemikiran mereka cenderung didasarkan atas kesadaran individual (liberal) dalam

melihat permasalahan hidup, serta menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi untuk

mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu mereka sering kali dicirikan sebagai kaum yang

materialistik, pragmatis, namun demikian mereka cenderung mampu berfikir secara prosedural.

Sebaliknya kaum sinis berusaha mencapai kebahagiaan secara komunal, sehingga setiap

permasalahan dikaji secara holistik dan mereka mencoba melepaskan diri semaksimal mungkin dari

materialitas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mereka sering kali dicirikan sebagai kaum yang

spiritualistik, setia, dengan ciri khas berfikir secara holistik. Kaum skeptis dalam konteks

kolonialisme di dunia Timur termasuk Indonesia dapat diidentikkan sebagai kaum penjajah yang berorientasi pada kesejahteraan negara berbasis individualisme yang berpedoman pada aturan-aturan

yang prosedural, sedangkan kaum sinis identik dengan rakyat biasa (pribumi) yang berorientasi pada

kebahagiaan sederhana. Kolaborasi keduanya merupakan tujuan dari institusi negara saat itu (Hindia

Belanda) untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dengan cara mengeksploitasi serta mengolah

sumber daya dengan cara-cara pemaksaan yang diterapkan oleh penjajah terhadap pribumi.

Dalam konteks yang lebih luas, kaum skeptis dan kaum sinis merupakan representasi dari

penguasa dan yang dikuasai. Keduanya selalu ada dan bertukar peran meskipun filsafat pemikiran

manusia terus berganti. Contohnya dapat dilihat pada akhir zaman kegelapan Eropa menuju zaman

moderisme yang ditandai oleh gerakan renaissance. Kaum skeptis yang semula terdiri atas golongan

bangsawan dan gereja bertukar peran dengan golongan pedagang dan pengusaha pada masa

renaissance hingga modernisme. Munculnya filsafat kenegaraan Machiavelli di akhir masa

kegelapan juga mendorong lahirnya konsep negara yang akomodatif terhadap kaum pedagang. Hal

ini dikarenakan dahulu pihak gereja dan kerajaan mengambil sumber daya rakyat hanya untuk

dihambur-hamburkan, sedangkan pedagang setidaknya membeli dari rakyat. Kaum pedagang merasa

semakin didukung setelah penemuan sains kebumian terutama mengenai penggambaran bentuk bumi

oleh Copernicus, Kepler, Galilleo, dan Newton. Penemuan itu mendorong semangat manusia untuk

menjelajah bumi demi mencari sumber daya alam yang selanjutnya akan diperdagangkan dan

mengisi kas negara melalu pajak. Sehingga situasi yang berkembang pada saat ini adalah sinergitas

antara kerajaan, sains, dan kaum pedagang.

Selanjutnya terdapat 2 golongan bangsa Eropa yang melakukan perjalanan keliling dunia yaitu

kaum kontra reformis bernuansa Gereja Katholik yang dipelopori oleh Bangsa Portugis dan Bangsa

Spanyol, serta kaum reformis bernuansa gerakan Protestan yang dipelopori oleh Jerman, Belanda,

Inggris, dan lain-lain (Russell, 2007). Hal tersebut dapat kita lihat pada banyaknya ekspedisi

menjelajahi dunia yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke 16 dan 17 dalam rangka mencari

sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Diantara ekspedisi tersebut sampai ke Indonesia melalui

Belanda dan berhasil mendapatkan komoditas rempah-rempah. Rasa puas mendapatkan keuntungan

ekonomi kemudian menarik Belanda untuk kembali pada abad ke 18 dengan keinginan memonopoli

perdagangan. Dari sinilah kemudian muncul kolonialisme yang dicirikan dengan praktek pemaksaan

aturan yang beragam rupa oleh diterapkan oleh orang-orang Belanda terhadap pribumi di Hindia

Belanda.

Seperti pisau bermata dua, selain menghadirkan derita, kolonialisme menghadirkan

modernisme Eropa di Dunia Timur termasuk Indonesia. Pemikiran filsuf-filsuf Barat yang

mendorong munculnya modernisme di Eropa dapat dirasakan pula di Hindia Belanda melalui gaya

hidup yang diterapkan orang-orang Eropa. Alih-alih beradaptasi terhadap sendi-sendi kehidupan

masyarakat Hindia Belanda, modernisme justru kembali melahirkan berbedaan perlakuan

berdasarkan golongan sebagai akibat dari perkembangan filsafat di jaman modern yang medorong

sains lepas dari sistem kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Hindia Belanda

merupakan masyarakat yang masih memegang teguh agamanya. Filsafat Francis Bacon misalnya,

kebenaran logika yang dibangun bertujuan untuk menghasilkan prosedur ilmiah yang dapat

diduplikasi tanpa memandang perbedaan konteks . Pengaruh filsafat Bacon pada

bidang hukum kolonial terlihat dari adanya perbedaan perlakuan hukum warga negara di Hindia

Belanda berdasarkan ras. Warga pribumi dan asia lainnya diadili di Landraad dengan hukum lokal,

agama, dan kolonial sebagai salah satu cara mencapai kebenaran logika Barat, sedangkan warga

Eropa diadili di Raad van Justitie hanya dengan hukum kolonial karena dianggap sudah mencapai

kebenaran logika Barat. Praktek pengadilan tersebut semakin parah dengan penunjukan hakim Eropa

saja yang berhak memutuskan karena dianggap merupakan manusia yang logis meskipun kurang

faham konteks sosial yang dibangun dari sistem kepercayaan lokal. Contoh yang lain adalah

bagaimana filsafat politik John Locke diduga tercermin dari praktek penguasaan tanah pertanian dan

perkebunan di Indonesia oleh VOC ataupun Pemerintah Kolonial Belanda melalui praktek TanamPaksa (Cultuurstelsel). Aset-aset penting yaitu tanah dan tenaga kerja dikuasai oleh kaum

aristokratik, kaum buruh bekerja untuk kaum aristokratik dan menggantungkan perekonomiannya

pada kemajuan perekonomian yang didapatkan oleh aristokratik. Pemahaman ini mendorong

penjajah Belanda untuk melakukan kontrak tanah jangka panjang yang tidak seimbang dengan para

raja atau golongan priyayi. Singkat kata Belanda hanya memikirkan hasil bumi dan keuntungannya

dan tidak memperdulikan kondisi tanah dan nasib kaum buruh.

Implikasi Pemikiran Filsafat Terhadap Perkembangan Ilmu Arsitektur Kolonial

Dari pemaparan yang telah dilakukan, Penulis berpendapat bahwasanya cara berfikir

kategorisasi merupakan titik tolak untuk mempelajari ilmu arsitektur kolonial. Hal tersebut karena

situasi arsitektur yang terdapat pada awal masa kolonialisasi di Indonesia yang didominasi 2 kategori

besar yakni arsitektur lokal dan Eropa. Hal ini sesuai dengan kebanyakan penelitian mengenai

arsitektur kolonial Belanda di Indonesia yang menekankan pada aspek karakteristik. Dalam proses

perkembangannya, cara berfikir analogi mulai digunakan untuk menciptakan karya arsitektur yang

lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan arsitektur campuran antara lokal dan Eropa yang

sering disebut sebagai Arsitektur Indis.

Lebih lanjut Arsitektur Indis merupakan bukti bahwasanya cara berfikir manusia menerapkan

pendekatan kategori dan analogi secara beriringan. Dengan mempelajari fenomena arsitektur

kolonial Belanda di Indonesia pada umumnya, dan Arsitektur Indis pada khususnya maka kita

mempelajari bagaimana paradigma arsitektur Barat yang bersumber dari filsafat ilmu pengetahuan

Barat diterapkan di Dunia Timur yang tentunya memiliki konteks sosial dan setting lingkungan yang

sama sekali berbeda.

Mempelajari arsitektur maupun kota kolonial Belanda di Indonesia berarti kita mempelajari

sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Namun demikian tidak menutup kemungkinan

bahwasanya sesuatu yang lampau akan terulang kembali di masa yang akan datang meskipun tidak

persis sama. Singkat kata arsitektur kolonial Belanda di Indonesia menjadi preseden untuk

perkembangan arsitektur Indonesia kedepannya. Hal ini selaras dengan perkembangan pemikiran

manusia yang senantiasa berubah dan berulang antara monisme, dan dualisme.

Secara umum kita mengetahui bahwasanya kolonialisme Belanda di Indonesia dilakukan oleh

dua pelaku yang berbeda yakni VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Keduanya tentu memiliki

motif yang berbeda dalam melakukan praktek kolonialisasi di Indonesia, sehingga hal ini tentunya

akan mempengaruhi bentuk arsitektur maupun kota. Kemunculan VOC merupakan bukti dari filsafat

akhir masa kegelapan Eropa yang menginginkan adanya penguatan institusi negara dengan

merangkul kaum pedagang sebagai solusi dari ketidakmampuan gereja dan kerajaan mengayomi dan

mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini selanjutnya menyebabkan sistem monarki absolut

mengalami pembatasan kekuasaan atau bahkan tidak lagi menjadi sistem pemerintahan yang dianut

oleh sebagian besar masyarakat Eropa. Akibatnya muncul beberapa pembaharuan dibidang ideologi,

politik, dan tata pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi

warga negara yang mampu berdagang untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan warga

Eropa melalui pajak yang dibayarkan kepada kerajaan. Filsafat Erasmus dan More sebagai salah satu

filsafat yang berpengaruh di Eropa Tengah menghasilkan gagasan untuk melakukan pembagian

peran dalam kenegaraan , Politik, hukum, dan pemerintahan tetap dilakukan oleh

kerajaan dan lembaga-lembaga negara, ekonomi oleh kaum pedagang, dan budaya serta kode

moralitas oleh Gereja . Hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kembali tirani seperti

yang terjadi pada zaman kegelapan. Selanjutnya Filsafat Rousseau mengusulkan untuk memberikan

wewenang khusus kepada kaum pedagang atau pemodal untuk mencari sumber daya alam seluasluasnya demi menciptakan kesejahteraan kerajaan dan masyarakat. Filsafat ini juga ditemukan pada

filsafat Leibniz, dan filsafat lainnya yang muncul pada masa renaissance.Didukung oleh semangat kebangkitan dan kemajuan sains dan teknologi dibidang kebumian,

Belanda mengawali penjajahannya dengan motif ekonomi perdagangan di Indonesia. Semula mereka

datang dengan perangai yang merendahkan pribumi sehingga pada ekspedisi yang pertama (1596),

Cornelis de Houtman diusir oleh Kesultanan Banten. Munculnya perangai Belanda yang kurang baik

tampaknya dipengaruhi dari resistensi semangat tumbuhnya modernisme yang mereka bawa dari

Eropa terhadap kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu masih sangat kental dengan unsur-unsur

kosmologi maupun kepercayaan. Lebih khusus, menurut pendapat penulis, pemisahan antara filsafat

dengan teologi serta penolakan terhadap sistem pemerintahan kerajaan yang orang-orang Belanda

bawa dari Eropa kurang sejalan dengan sistem kepercayaan Islam dan sistem pemerintahan

kesultanan di Banten. Hal inilah yang diduga oleh penulis menyebabkan Cornelis de Houtman

beserta rombongan diusir karena memaksakan apa yang mereka yakini. Belajar dari ekspedisi

pertama, pada ekspedisi kedua orang-orang Belanda mampu menahan diri, berpikir lebih

kontekstual, serta bersedia bekerjasama dengan penguasa untuk terlibat pada perang lokal demi

mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Sikap pragmatis menjadikan mereka sukses

pada ekspedisi yang kedua ini.

Selanjutnya Indonesia kemudian banyak menjadi tujuan dari pelayaran Eropa. Tujuannya

sama, yakni berdagang rempah-rempah yang banyak memberikan pemasukan pajak bagi kerajaan

Eropa. Pada tahun 1600an negara-negara Eropa banyak membentuk perserikatan dagang, hal ini

dimaksudkan untuk memperkuat modal semi memenangkan perlombaan dagang. Bahkan, demi

memuluskan keinginan mereka untuk memonopoli perdagangan, mereka rela untuk mengotori

tangannya sendiri menjadi tentara bayaran untuk memihak dan membantu salah satu kerajaan lokal

memerangi kerajaan disekitarnya. Melihat prospek pemasukan pajak yang besar, kerajaan ikut

memberikan dukungan terhadap serikat dagang ini. Adapun serikat dagang yang bersaing ketika itu

antara lain adalah The British East India Company tahun 1600 yang berkedudukan di Kalkutta India,

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1602 yang berkedudukan di Amsterdam dan

Batavia, serta French East India Company tahun 1604 juga berkedudukan di Kalkutta India.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwasanya kaum pedagang dan pemodal

mendapatkan peran yang signifikan dan mendapatkan dukungan penuh dari institusi kerajaan di

Eropa. Kebebasan berfikir memberikan kesempatan bagi siapapun yang menguasai ilmu

pengetahuan maupun modal untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya demi

peningkatan kesejahteraan. Mereka berlayar ke luar Benua Eropa berbekal ilmu pelayaran, teknologi

navigasi, dan juga teknologi persenjataan untuk mencari dan mengumpulkan komoditas

perdagangan. Dengan demikian maka pada saat ini orang-orang Belanda tentunya akan lebih

mengutamakan perasaan aman, sembari menunjukkan bahwasanya mereka berada pada posisi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. bahwasanya benteng merupakan arsitektur kolonial yang mula-mula ada untuk

memfasilitasi keamanan perdagangan. Pada tahap ini arsitektur digunakan sebagai simbol kekuasaan

yang lebih mempertimbangkan aspek keamanan, dan kelancaran aktivitas ekonomi perdagangan.

Tentunya, dikarenakan orang-orang Belanda saat ini belum memiliki hak atas tanah, maka

merekapun belum memungkinkan untuk menerapkan arsitektur maupun penataan kota yang

mempertimbangkan kenyamanan. Benteng-benteng sebagai pos perdagangan sekaligus permukiman menjadi bentuk sederhana

dari kota yang didirikan di daerah aman yakni di wilayah pelabuhan ataupun muara sungai

. Barulah di pertengahan kedua abad ke-17 dan 18 setelah orang-orang Belanda

memiliki hak atas beberapa wilayah tanah yang didapatkan dari keikutsertaan mereka pada

peperangan antar kerajaan lokal, mereka mulai berfikir dan bertindak untuk lebih menguasai

komoditas perdagangan yang mereka monopoli dari sektor hulu ke hilir . Oleh

karena itu maka diberlakukanlah politik tanam paksa (cultuurstelsel) yang kemudian menarik minat

penduduk Eropa yang lebih banyak untuk datang menguasai sektor pertanian maupun perkebunan

yang menghasilkan komoditas favorit di Pasar Eropa. Selanjutnya hal ini kemudian memicu

munculnya pemukiman-pemukiman Belanda di Indonesia khususnya berada di daerah pesisir

Abad ke 19 merupakan abad yang cukup bersejarah bagi Indonesia. Pada abad ini modernisasi

yang tumbuh pesat di Eropa mulai masuk dan berkembang di Indonesia seiring dengan pemberlakukan beberapa kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai pelaku baru kolonialisme

di Indonesia. Kebijakan-kebeijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan Politik Etis, Liberalisasi

Agraria, serta Pemerintahan Desentralisasi. Adapun pelaku dari modernisasi di Indonesia adalah

orang-orang Eropa asli maupun orang-orang Indonesia yang berhasil menyelesaikan studinya di

Eropa dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Pelaku modernisme tersebut diduga mencoba

mengedepankan nilai-nilai kebebasan berfikir manusia melalui penciptaan gaya hidup di Indonesia

yang lebih menonjolkan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi permasalahan

masyarakat. Derasnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ditambah tekanan

pengawasan penerapan Politik Etis dari masyarakat Eropa terhadap Indonesia mengakibatkan sekatsekat sosial di Hindia Belanda terbuka meskipun tidak sempurna. Hal ini dikarenakan konstruksi

berfikir manusia yang pada saat itu mempercayai bahwasanya ilmu pengetahuan merupakan sesuatu

yang sifatnya universal dan dapat diterapkan dimanapun, maka setiap warga yang mampu berhak

menerima ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya. Dari fenomena diatas kita

dapat menarik kesimpulan bahwa pemikiran monoisme dalam arti hanya mengakui satu golongan

masyarakat yaitu masyarakat berilmu yang saat itu didominasi oleh orang-orang Belanda dan kaum

bangsawan muncul masa ini.

Penerapan Politik Etis menurut penulis merupakan salah satu contoh dari wujud pemikiran

monisme di bidang politik pemerintahan tanah jajahan, politik tersebut berkeinginan untuk

menyetarakan kedudukan pribumi dengan orang Eropa menggantikan sistem kasta yang sebelumnya

diterapkan. Alhasil, politik ini mampu mendorong gerakan diberbagai bidang yang berorientasi

mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Salah satu contoh dari gerakan tersebut adalah

munculnya partai politik Indische Partij yang oleh para ahli sejarah diyakini sebagai tonggak awal

modernisme dalam segi pemikiran politik bagi warga pribumi pada masa kolonialisasi Belanda.

Pada abad ke-19 ini, arsitektur dan perencanaan kota kolonial Belanda di Indonesia dihadapkan

kepada tantangan untuk memenuhi tingginya angka kebutuhan permukiman bagi orang-orang Eropa

yang salah satu sebab utamanya adalah kemudahan migrasi lintas benua akibat dibukanya Terusan

Suez yang menjadikan jarak tempuh dari Benua Eropa menuju Asia lebih dekat. Akibatnya banyak

orang Eropa mencoba peruntungan ekonomi di Benua Asia seperti yang pernah dilakukan oleh

orang-orang Eropa sebelumnya. Di sisi lain arus urbanisasi di Indonesiapun semakin tinggi akibat

adanya jalan pos besar (De Grote Postweg) dan pembukaan jalur-jalur kereta api yang mampu

menghubungkan kota-kota di pesisir dengan pedalaman pulau

Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menerapkan kebijakan pembangunan pemukiman

berbasis standarisasi desain rumah sehat dan industrialisasi bahan bangunan sebagai salah satu

solusinya. Burgerlijke Openbare Werken atau Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Kolonial

Belanda menjadi ujung tombak dari penerapan kebijakan pembangunan tersebut dengan

mengeluarkan perencanaan kota, panduan desain untuk rumah sehat, dan pengawasan penggunaan

bahan bangunan. Standarisasi, dan industrialisasi kemudian digunakan sebagai paradigma arsitektur

untuk menyelesaikan permasalahan permukiman dengan cepat . Namun demikian

tampaknya industrialisasi dan standarisasi juga memiliki beberapa efek samping. Yang pertama

adalah berkurangnya eksplorasi dibidang arsitektur akibat penyederhanaan rasa atau persepsi

manusia terhadap sesuatu. Manusia kemudian semakin fokus pada hal-hal yang terukur saja. Hal-hal

yang sifatnya tidak terukur seperti nilai simbolisme semakin berkurang. Permasalahan baru yang

kedua adalah eksploitasi alam yang berlebihan. Meskipun demikian, penulis berpendapat

bahwasanya standarisasi juga membawa dampak positif yakni semakin terukurnya kenyamanan

arsitektur kolonial Belanda di Indonesia meskipun belum secara kuantitatif.

Fenomena yang dijabarkan pada paragraf di atas tampaknya sesuai dengan pernyataan

beberapa filsuf penting di abad ke 18. bahwa ide (pokok pikiran

manusia) berasal dari indera serta persepsi, karena ide bersifat terukur dan dapat diindera maka ide selanjutnya mungkin diterapkan pada hal lain selama permasalahan yang dihadapi sama tertulis pada buku The

Dialogues of Hylas and Philonous. Berkeley menyatakan bahwa sebuah realitas adalah fenomena

mental, respon indera atas suatu realitas tidak akan mampu membuat kesimpulan atas suatu sifat

benda, melainkan sifat tersebut tergantung pada persepsi orang yang melihatnya ,

Dari dua buah karya filsafat diatas kita dapat memperoleh gambaran bahwasanya keberhasilan dari

suatu ilmu pada masa ini semata-mata hanya dilihat dari apakah ilmu tersebut mampu memenuhi

tujuannya secara terukur. Jika dihubungkan dengan arsitektur maka tujuan yang dapat diukur secara

obyektif adalah fungsi yang selanjutnya diidentikkan dengan ruang.

Dengan demikian maka elemen bentuk pada arsitektur mengalami degradasi makna oleh

manusia. Bentuk arsitektur yang dahulu dianggap sebagai salah satu elemen yang dapat membedakan

(identitas) karya arsitektur yang satu dengan yang lain tidak lagi dipandang menjadi bagian penting.

Manusiapun kemudian merasa tidak perlu untuk menerapkan simbolisme dalam arsitektur sebagai

bahasa identitas. Dengan demikian maka bentuk bangunan dipandang hanya sebagai penutup yang

berfungsi melindungi bagian dalam bangunan. Kondisi ini tercermin dari persepsi masyarakat

kolonial pada abad ke 19 dan 20 mengenai karya arsitektur dimana arsitektur yang baik adalah

arsitektur yang fungsional. Untuk menunjang arsitektur yang lebih mengutamakan fungsi maka

penyelesaian bagian luar (enclosure) bangunan didesain bebas dari ornamen yang diidentikkan

dengan upaya menghadirkan simbol dalam arsitektur.

Menguatnya keinginan untuk lebih menyelesaikan fungsi dan mengurangi simbolisme pada

bentuk juga dapat dilihat dari morfologi desain arsitektur permukiman dan perumahan kolonial yang

semakin sederhana. Namun demikian faktor kesehatan tidak dapat diabaikan oleh manusia agar dapat

menikmati fungsi dalam arsitektur. Orang-orang Belanda secara sadar menyadari bahwa mereka

harus beradaptasi dengan perbedaan iklim dan lingkungan yang ada. Hal ini kemudian menjadikan

penerapan modernisme pada arsitektur kolonial Belanda di Indonesia tidak mutlak berdasarkan

pemikiran monoisme (standarisasi dan industrialisasi) melainkan beralih ke dualisme. Orang-orang

Belanda tersebut merasa perlu menerapkan elemen-elemen eksterior bangunan yang dapat

menciptakan kenyamanan fungsi di bagian dalam bangunan melalui pengamatan empiris. Hal ini

menurut pemikiran penulis merupakan wujud dari pendekatan berfikir analogi dari tubuh manusia,

dimana kulit yang sehat merupakan salah satu tanda tubuh yang sehat. Selanjutnya melalui

pengamatan empiris diketahui bahwasanya elemen-elemen eksterior bangunan lokal merupakan

contoh terbaik yang ada ketika itu.

Penulis berpendapat bahwasanya munculnya arsitektur indis yang merupakan campuran antara

arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal adalah wujud pemikiran dualisme yang pada akhirnya

menjadi ciri pembeda dengan arsitektur modern Eropa yang menjadi acuan awal. Adapun

karakteristik utama bangunan Indis , perpaduan

bentuk antara arsitektur Barat dengan arsitektur lokal melalui penggunaan atau re-desain elemenelemen eksterior bangunan lokal sebagai penyelesaian selubung bangunan (building envelope).

Arsitektur Indis pada masa kolonialisasi Belanda memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat

. Bangunan arsitektur indis mampu tampil sebagai bangunan yang fungsional,

mejadi simbol dari bangsa Eropa yang saat itu dianggap sebagai penguasa, berestetika baik, serta

nyaman ditinggali karena mampu beradaptasi dengan lingkungan dan iklim setempat. Pada akhirnya

dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh perkembangan filsafat ilmu pada bidang arsitektur kolonial

melahirkan kesadaran berfikir bahwasanya manusia perlu kembali menjadikan alam sebagai sumber

berfikir dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun identitas yang

dituangkan dalam praktek simbolisme perlu diterapkan dengan mengedepankan keselarasan dengan

alam agar manusia tetap dapat hidup dan berkehidupan dalam ruang lingkup arsitektur dan

perencanaan kotamakna atau ide dasar dari suatu fenomena yang diceritakan kembali secara sistematis dan

komprehensif melalui berbagai sudut pandang. Dengan adanya metodologi-metodologi penelitian

tersebut maka penelitian sejarah ataupun penelitian yang menggunakan objek sejarah semakin

mengarah ke hal-hal yang sifatnya tematik. Namun demikian pada kajian arsitektur kolonial Belanda

di Indonesia tidak memungkinkan untuk menerapkan metodologi penelitian fenomenologi. Hal ini

dikarenakan peneliti tidak lagi bisa merasakan dan bersinggungan secara langsung dengan

kebudayaan atau kehidupan sehari-hari dari orang-orang Belanda di Indonesia. Selanjutnya, tradisitradisi ini dapat menggunakan beragam metode penelitian sesuai dengan fokus ataupun keluaran

penelitian yang diharapkan. Selanjutnya akan dibahas kemungkinan penggunaan ragam metode

penelitian untuk bidang arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada paragraf di bawah ini.

Mengacu pada sub bab sebelumnya, bahwa perkembangan pemikiran arsitektur kolonial di

Indonesia berawal dari masa VOC yang dimulai dari keinginan untuk menonjolkan identitas guna

mendapatkan pengakuan atau kedudukan yang lebih tinggi yang kemungkinan berimplikasi pada

meningkatnya rasa aman bagi orang-orang Belanda. Dengan paradigma monisme yang mereka pakai

dimana mereka hanya mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya bentuk arsitektur yang baik

adalah arsitektur Eropa, mereka menandai dan menciptakan teritori sebagai penegasan kategori yang

berbeda antara orang Belanda yang dianggap beradab, dengan orang lokal yang dianggap kurang

beradab. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti kajian

literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial, dan metode penelitian lainnya.

Selanjutnya seiring dengan semakin berkuasanya orang-orang Belanda di Indonesia di akhir

masa pemerintahan VOC, mereka semakin dapat mengontrol sendi-sendi kehidupan di Indonesia.

Pada saat ini dasar pemikiran yang digunakan tetap monisme meskipun arsitektur Eropa yang

diterapkan semakin memiliki tipologi yang beragam. Adapun yang berkembang adalah bangunanbangunan tersebut membentuk suatu sistem yang terpisah dengan sistem lokal yang telah ada

sebelumnya. Sistem tersebut dapat berbentuk permukiman, ataupun kota kolonial. Oleh karena itu

arsitektur kolonial Belanda pada masa ini dapat dikatakan sebagai simbol kekuasaan atas orangorang lokal. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti

kajian literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial atau antar kasus arsitektur

lokal dan kolonial, etnografi yang menyinggung mengenai simbol-simbol dari kebudayaan, tipomorfologi dan metode penelitian lainnya.

Memasuki abad ke 19, seiring dengan perpindahan kekuasaan kolonial Belanda dari VOC

kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan munculnya paham moderisme di Eropa, monisme

yang menjadi latar belakang pemikiran dari arsitektur kolonial Belanda di Indonesia berubah wujud

seiring dengan masuknya paham modernisme di Indonesia. Fungsionalisme dan industrialisme

dianggap menjadi solusi utama pemecahan masalah arsitektur dan perencanaan kota saat itu. Hal ini

dikarenakan saat itu manusia memerlukan kecepatan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan

dua hal di atas merupakan reduksi atas kompleksitas solusi yang mungkin bisa diambil. Keadaan ini

terus berlangsung setidaknya sampai dengan akhir abad ke 19. Monisme pemikiran yang terjadi pada

masa ini dalam konteks arsitektur kolonial Belanda cenderung menjadikan manusia menjauhi alam,

manusia di Indonesia mulai meninggalkan alam sebagai sumber pembelajaran sehingga arsitektur

yang dihasilkan terkesan kurang ramah terhadap alam. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat

menggunakan beberapa metode seperti kajian literatur, komparasi kasus, etnografi, tipo-morfologi

dan metode penelitian lainnya.

Cara berfikir dualisme mulai mengikis cara berfikir monisme pada akhir abad ke 19 hingga

berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian tampaknya sampai akhir

penjajahan Belanda di Indonesia, cara berfikir dualisme tidak menggantikan cara berfikir monisme

dalam konteks arsitektur dan perencanaan kota kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa ini, arsitek

dan perencana kota mulai kembali melihat alam sebagai sumber pembelajaran serta memaknai

arsitektur lokal yang sebelum kehadiran arsitektur Eropa di Indonesia telah ada sebagai buah pemikiran arsitektur yang berhasi mengatasi tantangan iklim dan lingkungan tropis. Di bidang

arsitektur, munculnya arsitektur indis dapat dianggap sebagai tesis atas permasalahan kesehatan dan

kenyamanan arsitektur yang dicari oleh arsitek saat itu. Di bidang perencanaan kota, adaptasi

penggunaan prinsip garden city pada perencanaan kota-kota kolonial di Indonesia dianggap sebagai

solusi atas keinginan manusia mendapatkan kualitas lingkungan yang lebih baik atas kota tempat ia

tinggal. Untuk mengkaji fenomena ini, peneliti dapat menggunakan beberapa metode seperti kajian

literatur, komparasi kasus antar sesama kasus arsitektur kolonial atau antar kasus arsitektur lokal dan

kolonial, tipo-morfologi dan metode penelitian lainnya khususnya yang mengenai kinerja bangunan.

di Indonesia Terhadap Alam dan Manusia

Dengan memperhatikan perkembangan keilmuan arsitektur pada umumnya, dan perkembangan

keilmuan arsitektur kolonial khususnya maka kita mendapatkan gambaran bahwasanya arsitektur

tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya manusia dan setting lingkungan yang ada.

Fenomena arsitektur kolonial Belanda di Indonesia memberikan gambaran bahwasanya pemikiran

filsafat barat juga mempengaruhi dunia timur. Dinamisme cara berpikir monisme dan dualisme

dengan alam dan manusia sebagai titik tolaknya, melahirkan cara pandang baru yang lebih ilmiah

terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia pada saat itu.

Cara berfikir yang bertitik tolak pada manusia (anthroposentris) merupakan dasar pemikiran

arsitektur maupun perencanaan kota yang pertama kali diterapkan. Keinginan untuk menonjolkan

teritori dan identitas sebagai pembeda antara Belanda dengan masyarakat lokal diduga menjadi latar

belakang utama bagaimana arsitektur Eropa yang diterapkan di Indonesia pada awal kedatangan

VOC hingga akhir abad ke 18 tidak mempertimbangkan kesesuaiannya dengan konteks sosial

maupun setting lingkungan yang ada. Dari uraian di atas jelaslah bahwa berfikir kategorisasi

merupakan model berfikir arsitektur kolonial yang paling awal.

Memasuki abad 19 hingga pertengahan menjelang akhir abad ke 19, pengaruh modernisme di

Eropa menjadikan cara berfikir arsitektur maupun perencanaan kota kolonial di Indonesia semakin

kental dengan nuansa monisme. Cara berfikir ala mesin yang menganut nilai kebenaran tunggal

menjadi semangat untuk menyelesaikan pertumbuhan angka permukiman dan kota yang semakin

cepat.

Barulah kemudian memasuki abad ke 20, cara berfikir manusia mulai diwarnai oleh alam. Hal

ini dikarenakan masyarakat kolonial ketika itu mulai sadar bahwa wujud arsitektur maupun kota

yang ada membawa efek negatif bagi mereka karena pembangunannya yang tidak selaras dengan

karakteristik iklim dan lingkungan setempat. Selanjutnya fenomena ini mengantarkan pada

munculnya dualisme dalam memikirkan arsitektur dan perencanaan kota yang paling baik di

Indonesia menurut orang-orang Belanda. Pada masa ini orang-orang Belanda mulai menggali

pengetahuan arsitektur lokal yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Dari sinilah kemudian model

berfikir arsitektur maupun perencanaan kota kolonial di Indonesia mulai menggunakan model

analogi. Hal tersebut dapat terlihat dari praktek-praktek desain yang dilakukan oleh orang-orang

Belanda dimana mulai memasukkan unsur arsitektur lokal ke dalam wujud arsitektur Eropa, ataupun

mulai mensintesakan antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal meskipun terkadang hanya pada

taraf elementer saja. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan wujud arsitektur yang kontekstual

terhadap konteks sosial maupun setting lingkungan. Singkat kata, pada akhirnya pengetahuan

mengenai arsitektur kolonial di Indonesia membawa kita kembali kepada cara berfikir yang

bersumber pada alam dengan nilai kebenaran yang relatif (tidak mutlak) sesuai dengan konteks yang

ada. Bahwa manusia merupakan bagian kecil dari alam, dan tidak dapat menentang alam kecuali

untuk kehancuranya sendiri.

Pada bulan Desember 1903, seorang pelancong dari Samarinda tiba di Pelabuhan

Surabaya. Dalam perjalanan dari pelabuhan menuju ke penginapan maupun saat

berkeliling kota di hari berikutnya, hanya kekaguman yang dirasakannya. Berbagai

aktivitas masyarakat dan fasilitas pendukung kota, seperti perkampungan padat, perumahan eksklusif orang kulit putih, deretan pertokoan, jalan raya, lorong (gang),

dan hilir mudik kendaraan, belum pernah dijumpai di kota lain. Sebagai ungkapan

ekspresi kagum pada kota ini, dia menyatakan “djika orang-orang koerang pande

berdjalan-djalan di kota ini ta’bolih tida temtoelah sesat badannja ta’tahoe

menoedjoe, [.....]” (BS 17/2/1904). Kesaksian ini menginformasikan dan menegaskan

bahwa Surabaya telah berubah dari kota tradisional menjadi kota modern pada awal

abad ke-20.

Perubahan kota tentu tidak terjadi secara mendadak, tetapi berlangsung melalui

proses panjang pengaruh industrialisasi sejak pertengahan abad ke-19. Menurut H.

W. Dick (2000:177; 2002:253), kegiatan ekonomi industri inilah yang menyebabkan

Surabaya berubah status menjadi kota industri dari agraris. Perubahan kota juga

didukung oleh kemajemukan kegiatan ekonomi produksi (pertanian dan

perkebunan) dan distribusi (pertokoan, pergudangan, dan pasar). Sektor pertanian

dan perkebunan merupakan pendukung utama perdagangan pada pertengahan

abad ke-19, tetapi sejak akhir abad ke-19 produk industri ikut berkontribusi

menyuplai kebutuhan perdagangan. Ini ditandai oleh munculnya beberapa jenis

pabrik, antara lain perkapalan, peleburan tembaga, sabun, minuman, makanan, dan

peralatan rumah tangga.

Perwujudan kemajuan dan modernitas kota juga ditunjukkan oleh perkembangan

infrastruktur, seperti jalan, rel, pelabuhan, dan bangunan. Pembangunan

infrastruktur membuktikan penerimaan masuknya alat transportasi baru, seperti

kereta api, trem, truk, bus, mobil, dan sepeda motor. Industri dan transportasi

ternyata mendorong laju migrasi yang berimplikasi pada pertambahan jumlah

penduduk kota dari tahun ke tahun dan perubahan komposisi penduduk.

Akibatnya, perluasan permukiman penduduk tidak dapat dihindari sebagai efek

kecenderungan positif perekonomian. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini

membahas perubahan Surabaya menjadi kota modern yang ditandai oleh

industrialisasi, transportasi, dan permukiman, dalam kisaran waktu akhir abad ke-

19. Perubahan kota berpengaruh pada komposisi penduduk dan kehidupan

masyarakat.

Secara teoretis, perkembangan kota modern berhubungan dengan berdirinya

berbagai jenis industri sebagai tempat penduduk kota bekerja (Ginsburg 1989:78).

Perkembangan industri merupakan tahapan tipe kota setelah agraris dan praindustri (Nas 1986a:5). Surabaya disebut kota agraris ketika dikendalikan oleh

otoritas lokal yang berlangsung pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18.

Hal ini berarti kelahiran kota tidak secara spontan atas kehendak pedagang,

pengrajin, dan petani, tetapi tergantung pada otoritas raja sehingga juga disebut

kota tradisional. Kompleks abdi dalem dan pemerintahan didesain mengelilingi

kraton, kemudian berkembang menjadi perkampungan, seperti Kampung

Kranggan, Maspati, Tumenggungan, Carikan, dan Kepatihan. Perkembangan

kampung lainnya disusun berdasarkan istilah pertanian, pertukangan,

perdagangan, dan pasar, yang menunjukkan karakteristik perekonomian kota tradisional ditopang oleh kegiatan pertanian, kerajinan, dan perdagangan (Lombard

2000:218).

Kota Surabaya di bawah kendali bangsa asing dimulai ketika VOC berkuasa pada

tahun 1743. Sejak saat itu, VOC lebih leluasa mendirikan kota sesuai model dan ciriciri kota di Eropa, seperti tembok kota, kanal, dan benteng. Pusat kota bergeser dari

tempat kedudukan raja (negaragung) ke kompleks perdagangan dan permukiman

Belanda. Meskipun pusat kota dan kegiatan komersial telah dikendalikan oleh VOC,

karakteristik aktivitas ekonomi masih serupa dengan periode sebelumnya, yaitu

pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Transisi Surabaya menjadi kota praindustri

dimulai pada awal abad ke-19. Kampung dan permukiman kota belum menjadi

bagian persoalan kota yang serius karena lahan-lahan masih tersedia luas untuk

pembangunan permukiman baru, tetapi kota mulai menghadapi persoalan terkait

kepadatan kampung yang semakin meningkat yang berakibat pada memburuknya

keadaan fisik kampung. Pada dekade ketiga abad ke-20, pemerintah

mengagendakan program khusus perbaikan kampung (Kampong Verbetering).

Pada era setelah kemerdekaan juga muncul KIP (Kampung Improvement Program).

Ketika waktu semakin bergerak jauh dari titik awal Surabaya sebagai kota modern,

masalah yang dihadapi semakin rumit terutama permukiman liar di bantaran

Sungai Mas yang menjadi ikon kota (King dan Idawati 2010). Hal ini berarti

perubahan kota membawa konsekuensi pada persoalan lain. Tulisan ini tidak akan

menjelaskan akibat perubahan kota, tetapi penekanan tertuju pada realitas objektif

tentang Surabaya pada akhir abad ke-19.

Surabaya sebagai kota praindustri bertepatan dengan masa F.J. Rothenbuhler (1799-

1808) menjabat gezaghebber ujung timur Jawa. Pada saat itu, infrastruktur pertahanan

kota berupa pabrik senjata dan peralatan perang (constructie winkel) mulai dibangun

di Kalisosok. Pabrik senjata merupakan awal kemunculan industri skala besar yang

berpengaruh pada terciptanya peluang kerja dalam bidang pengecoran tembagakuningan-besi, perakitan senjata, dan pembukuan (von Faber 1931:127). Kebijakan

Sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Joannes van den Bosch (1830-1833)

tidak hanya meningkatkan volume perdagangan yang dikuasai oleh Nederlandsche

Handel Maatschapij (disebut Koempeni Ketjil) pada pertengahan abad ke-19 (PP

24/3/1924), tetapi juga menyebabkan industri semakin berkembang khususnya

industri gula.

Kebijakan Tanam Paksa mengubah wilayah pinggiran kota sebelah selatan sampai

kawasan Sidoarjo menjadi sentra perkebunan tebu. Perkebunan tebu pertama di

Jawa Timur terdapat di Pasuruan yang ditanami sejak akhir abad ke-18 sebagai

pengembangan dari Batavia, kemudian diikuti oleh berdirinya pabrik gula juga di

Pasuruan pada 1779 oleh Han Kit Ko. Industri gula di Surabaya berkembang pesat

pada tahun 1830-an (Lombard 2000:248, 463). Beberapa pabrik gula di sekitar

Surabaya adalah Buduran, Waru, Karang Bong, dan Ketegan pada tahun 1835;

Candi pada tahun 1837; Watutulis, Balongbendo, Gedek, dan Seranten pada tahun

1839; dan Sruni pada tahun 1940. Pabrik gula yang terdapat di kawasan Surabaya di

antaranya Ketabang, Jagir, Karah, Darmo, Keputran, Gubeng, Bagong, Dadongan,

dan Petemon. Beberapa pengusaha pabrik gula di Surabaya dan sekitarnya antara

lain J.E. Banck, von Franquemont, J.D. Kruseman, The Goan Tzing, Han Kok Tie,

Notto Dipuro, dan Soemo Diwirjo (von Faber 1931:178-179; Tjiptoatmodjo 1983:132).

Kemunculan pabrik gula di beberapa tempat tentu menciptakan kesempatan kerja

baru, baik di bidang produksi maupun di gudang-gudang penyimpanan gula.

Produksi gula dengan tenaga binatang mulai diganti dengan peralatan modern

(mesin uap) pada tahun 1830-an, sehingga mengubah volume dan percepatan

produksi gula. Sejak saat itu, penggunaan teknologi uap mendorong kemunculan

usaha lain, yaitu penyediaan alat angkut dan perawatan mesin. Alat angkut gula

menggunakan pedati (cikar) dari pabrik ke gudang dianggap kurang efisien. Hal ini

mendorong Firma Besier en Jonkheym mulai menjual lokomobil (locomobiel) pada

tahun 1868 sebagai alat angkut gula (von Faber 1931:180). Perubahan alat produksi

juga melahirkan pengusaha bengkel reparasi dan pembuatan ketel. Industri yang

dibangun tidak hanya terbatas pada perangkat produksi gula, tetapi juga terus berkembangnya industri lain, seperti peralatan uap, kapal, senjata, pengecoran besi

dan tembaga, dan kerajinan (Dick 2000:253-258).

Perkembangan industri pada masa Sistem Tanam Paksa ditandai oleh lahirnya

pengusaha. Pengusaha perintis yang bergerak di bidang peralatan berat adalah

Frans Jacob Hubert Bayer. Keahliannya tidak dihabiskan sebagai pekerja biasa di

bengkel konstruksi pemerintah, tetapi beralih profesi menjadi pengusaha petualang.

Hal ini ditunjukkan ketika F.J.H. Bayer mengundurkan diri dari pekerjaan pada

tahun 1841, kemudian mendirikan pabrik peralatan uap De Phoenix yang

berkembang baik dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 1844, pabrik ini dijual kepada

pemerintah dan hasil penjualan digunakan lagi sebagai modal mendirikan pabrik

De Volharding yang dikelola hinggadia meninggal pada tahun 1879 dalam usia 72

tahun (BT 15/1/1879).

Beberapa tokoh industrialis lain adalah Bezier en Jonkheym, C.F. Huysdens, dan F.

Willems. Industri permesinan didirikan oleh Bezier Jonkheym en Smith di Kalimas,

C.F. Huysdens di Rustenburgerpad, dan F. Willems di Grisseescheweg. Industri

tempat tidur dari besi (ijzeren ledikanten) terdapat di beberapa tempat, seperti di

Chineesche Voorstraat (dikelola oleh A. Matzen), Boomstraat (Meduwe Schmid),

dan Kalimas (Haije dan van Marle). Industri konsumsi sehari-hari juga berkembang,

misalnya pabrik sabun di Kalongan didirikan oleh Rosemier en Perret, dua pabrik es

di Societeitstraat dikelola oleh G. Kuneman dan J.J. Spiekerman, dan pabrik air

minum (waterfabriek) milik J.A.A. Nicolai terdapat di Kalimas (Anonim 1872: 39).

Sebagian besar industri yang berkembang pada pertengahan abad ke-19 ternyata

didominasi oleh pembuatan barang kerajinan tangan. Industri kerajinan

mengandalkan bahan dari kayu, kulit, dan logam. Produk yang dihasilkan berupa

barang jadi dan setengah jadi untuk memasok instrumen kapal, kereta kuda, mebel,

dan rumah. Adres-boek 1872 menyebutkan bahwa kampung-kampung di Kota

Surabaya identik dengan pekerjaan kerajinan, seperti arloji di Kampung Pecantian,

pengecoran tembaga dan kuningan di Kampung Kawatan dan Pabean, pengolahan

kulit di Kampung Songoyudan, pembuatan kereta kuda di Kampung Donorejo,

pelana di Kampung Kramatgantung, dan tambangan di Kampung Bandaran

(Anonim 1872:40). Perekonomian kampung yang bersumber dari sektor kerajinan

semakin menguat sehingga beberapa kampung dikenal sebagai kampung pengrajin,

seperti Kampung Pecantikan (kampung reparasi atau pengrajin jam tangan),

Pesapen (meubelmakers, pengrajin meubel), Kawatan (kopergieters, pengrajin

tembaga), Pabean (geelgieters, pengrajin dari kuningan), Bubutan dan Maspati

(draaijers, ivoor, en hoornwerkers, tukang bubut, gading, dan tanduk), Kampung Baru

(bathikers, pengrajin batik), Ampel (kledermakers, penjahit pakaian), dan Sangayudan

(huidenbereiders, pengrajin kulit) (Anonim 1872:53). Beberapa jenis industri kerajinan

melahirkan tenaga terampil yang disebut tukang.

Jumlah pekerja di bidang pertukangan sebanyak 13.347 orang, seperti tukang kayu,

perabot rumah tangga, batik, kapal, kereta, dan pengecoran kuningan, tembaga, dan

besi (von Faber 1931:183-184). Golongan Bumiputra mengisi semua jenis pekerjaan, kecuali pengrajin besi (bukan pande besi) dan pembuat roti. Persentasi pekerja dapat

dihitung melalui jumlah penduduk kota pada 1859, yaitu 34.927 jiwa (2.404 Eropa,

1.809 Cina, Arab, India, dan golongan lain, 30.714 Bumiputra). Jumlah golongan

Eropa yang bekerja di sektor industri pertukangan sebesar 289 orang sama dengan

12%, sedangkan golongan Cina, Arab, dan India, dan golongan lain sebesar 952

sama dengan 52%. Golongan Eropa yang dianggap sebagai tuan ternyata memiliki

kelompok yang berprofesi dalam bidang pertukangan.

Pertumbuhan jenis pekerjaan di sektor industri secara bertahap mengubah pola

kerja. Jika pekerjaan di sektor pertanian didasarkan pada ikatan tradisional selama

kurun waktu sebelum abad ke-19, kemunculan industri mengubah ikatan yang

diatur oleh pengusaha (Burger 1983:14). Pada awal abad ke-20, perkembangan lebih

lanjut sektor industri melibatkan penanam modal dari Eropa yang bergerak dalam

skala besar di berbagai bidang, misalnya industri logam, es, mineral, kilang minyak

dan gas, galangan kapal, dan percetakan (Dick 2002:262-267). Kawasan industri yang

dikembangkan bergeser ke selatan kota di daerah sekitar Ngagel sebagai bukti

bahwa industrialisasi pada awal abad ke-20 bergerak dinamis.

Infrastruktur dan Transportasi

Perkembangan industri seperti dijelaskan di atas didukung oleh beberapa faktor,

seperti pemerintah kolonial, teknologi, inovasi, bahan baku, tenaga kerja, dan

modal, terbukti mengantarkan Surabaya bergerak dinamis. Faktor pendukung lain

adalah percepatan distribusi yang berhubungan dengan perbaikan, pelebaran, dan

pembuatan jalan baru, misalnya jalan lebar dibuka antara Keputran dan Kayun.

Perbaikan jalan diawali pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811)

membuka jalur pos yang melintas Kota Surabaya. Jalan utama kota mendapatkan

perhatian serius pada paruh kedua abad ke-19 ketika aspal sebagai material penting

pengeras jalan. Ini berarti infrastruktur jalan merupakan sarana utama percepatan

distribusi. Distribusi barang dan angkutan orang sebelum muncul kendaraan mesin

masih mengandalkan alat transportasi tradisional, seperti pedati (cikar) dan kereta

kuda.

Kereta kuda digunakan sebagai alat transportasi ke tempat bekerja. Bagi pekerja

berpenghasilan rendah, menyewa kereta kuda memberatkan jika hanya untuk

keperluan berangkat kerja. Realitas ini menginspirasi A. Ledeboer membuka usaha

angkutan umum pada tahun 1859 yang tarifnya tentu lebih murah. Kereta kuda

berangkat pada pagi hari menuju ke pusat kegiatan ekonomi, kemudian

mengantarkan para pekerja kembali pulang pada sore hari. Kereta kuda sederhana

dan murah disebut dos-a-dos (dilafalkan menjadi sado), yakni kereta kecil roda dua

dengan tempat duduk penumpang saling membelakangi. Setelah dilakukan

modifikasi, kendaraan ini juga disebut dokar pada tahun 1877. Muncul lagi istilah

kosong untuk menyebut dokar ketika calon penumpang mencegat dokar sewaan di

jalan (von Faber 1931:197-198). Sebutan kosong merupakan bentuk pertanyaan pada

kusir dokar sewa yang kembali ke rumah dalam keadaan kosong setelah

mengantarkan penumpang atas perintah majikan. Usaha kusir memperoleh pendapatan tambahan dilakukan dengan cara mengangkut penumpang dan

mengantarkan ke alamat yang dituju dengan pembayaran langsung ke kusir.

Pedati dan kereta kuda mendapatkan saingan ketika hadir alat transportasi baru,

yaitu kereta api dan trem uap. Rel dibangun secara bertahap pada akhir abad ke-19.

Pembangunan rel Surabaya-Pasuruan dan Surabaya-Malang (disambungkan di

Bangil) dilakukan oleh Perusahaan Kereta Api Negara (Staatspoorwegen), yang

dimulai pada 1875, merupakan keputusan parlemen dan pemerintah Belanda (BT

18/5/1878). Ini terjadi setelah satu dekade pembukaan jalur kereta api antara

Semarang dan wilayah-wilayah kerajaan di Jawa Tengah (Knaap 1989:12). Pada

tahun 1878, jalan besi pertama di Jawa Timur selesai dikerjakan. Sehubungan

dengan hal ini, Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge (1875-1881) datang

ke Surabaya, seperti diabadikan dalam syair yang dimuat di Bintang Timor

(18/5/1878).

Soenggoeh rameh di Surabaija,

Datengnja goebernoer dengen bininja,

Goebernoer VAN LANSBERGHE itoe namanja,

Kaja dan meskin kloewar semoeanja,

Kapal belaboe berboeni meriam,

Tinggal kwali di atas keren,

Denger djindral njang soeda dateng

Masak nasi setengah mateng

Kedatangan gubernur jenderal meresmikan jalur pertama kereta api SurabayaPasuruan dan pembukaan pameran pertanian. Pejabat yang memberi sambutan

dalam peresmian adalah Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge, Inspektur

Jenderal Kolonel David Maarschalk, dan pejabat kepala pembangunan jalur rel, H.G.

Derx. Setelah acara seremonial, gubernur jenderal beserta pejabat yang hadir

mengawali perjalanan kereta api dari Surabaya menuju Pasuruan pada tanggal 16

Mei 1878 (BT 18/5/1878). Perjalanan ini merupakan momentum penting yang

memberi makna bahwa kereta api sebagai angkutan penumpang jarak jauh dan

distribusi hasil perkebunan. Komoditas pertanian dan perkebunan dari pedalaman

terdistribusikan dengan baik, sehingga mendukung Kota Surabaya semakin kuat

sebagai pusat perdagangan ekspor-impor. Jadwal keberangkat dari Kota Surabaya

menuju Pasuruan dalam satu hari, yaitu pada pukul 07.00 dan 14.30, sedangkan

keberangkatan sebaliknya pada pukul 06.15 dan 14.10. Jadwal perjalanan kereta api

menambah pengalaman hidup baru penumpang terkait kedisiplinan terhadap

waktu (von Faber 1931:201). Jalur kereta api disambungkan ke kota-kota lain di

bagian selatan dan timur. Gubernur Jenderal Johan Willem van Landberge datang

lagi ke Kota Surabaya meresmikan jalur rel kereta api Surabaya-Malang (1875-1879)

pada 20 Juli 1879. Jalur rel kereta api diperpanjang ke timur, yaitu dari Pasuruan

sampai Banyuwangi (PS 22/4/1918). Hal ini menandakan perubahan percepatan,

mobilitas, dan ketepatan.

Transportasi darat yang tidak kalah penting adalah jalur rel trem uap yang

dibangun oleh perusahaan kereta api lokal (Oost Java Stoomtram). O.J.S. didirikan

oleh W.A. Zilver Rupe dan A.J. Snouck Hurgronje pada 7 Juni 1888. Perbedaan OostJava Stoomtram (O.J.S.) dan Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij

(N.I.S.M.) terletak pada segi yuridis dan aktivitas beroperasi. Kereta api lokal dan

trem O.J.S. hanya menjangkau wilayah karesidenan tertentu, sedangkan kereta api

N.I.S.M. menempuh jarak lebih jauh antarkaresidenan (Knaap 1989:13). Trem uap

melalui jalur dalam dan luar kota, seperti Tarik (Mojokerto), Krian (Sidoarjo),

Sepanjang (Sidoarjo), Wonokromo, Kebun Raja (Stadstuin), dan Ujung. Panjang jalur

dari Sepanjang sampai Ujung kurang lebih 20 kilometer yang digunakan pada tahun

1889 dan 1890 (von Faber 1931:205 dan PS 13/9/1923). Kendala yang dihadapi oleh

O.J.S. terkait pembebasan lahan-lahan partikelir di beberapa kawasan Surabaya

Selatan. Pada tahun 1910 O.J.S. mulai mengerjakan jalan baru dari Wonokromo–

Kebun Raja yang diresmikan pada 1 Maret 1916 (PS 7/2/1916).

Pembangunan trem listrik (electrische trem) diajukan oleh O.J.S. pada 31 Desember

1910 kepada gubernur jenderal (PS 13/9/1923). Gagasan ini dilatarbelakangi oleh

kehadiran perusahaan listrik Algemeene Nederlandsche Electriciteit Maatschappij

(A.N.I.E.M.) pada tahun 1909. Akan tetapi, pembangunan rel dimulai dari

Wonokromo sampai Willemplein pada pertengahan tahun 1919 hingga 1923. Pada

bulan Juni 1923, trem listrik dibuka untuk publik, tetapi kehadirannya tidak

menghentikan trem uap karena terbukti tetap mengangkut penumpang hingga

tahun 1968 (PS 22/8/1919, 4/7/1923; Gpr 10/1968). Jalur pertama trem listrik

adalah dari stasiun Wonokromo (di sebelah utara Sungai Mas), Palmenlaan,

Simpang, Tunjungan, Kramat Gantung, Kebun Raja, Societeitstraat, Williemplein,

Grisseescheweg, dan Pelabuhan. Jalur keberangkatan kedua dimulai dari Stasiun

Gubeng, Celebesstraat, Konninginneweg, Sumatrastraat, kemudian melalui

Jembatan Gubeng, dan bertemu dengan jalur dari Wonokromo di Simpang. Dari

Simpang ini pula jalur trem listrik dipecah menjadi dua, yaitu dari Simpang ke arah

Utara menuju kota bawah dan ke arah Barat menuju Princesselaan (Jalan

Embongmalang) (PS 3/11/1921; 28/11/1922; 11/7/1923). Tempat duduk dibagi

dalam dua kelas, yaitu kelas satu 12 tempat duduk dan kelas dua 23 tempat duduk,

yang berada dalam satu gerbong (PS 31/12/1920 dan 3/11/1921). Antusiasme

masyarakat pada trem listrik dapat dilihat dari jumlah penumpang selama setengah

tahun sejak pembukaan seperti tampak pada Tabel 1.

pengguna trem listrik kurang lebih 10% per hari. Angka ini tidak termasuk jumlah

pengguna trem uap dan kendaraan pribadi, artinya mobilitas penduduk kota

tergolong tinggi, seperti kutipan “pada waktoe Stoomtram masih berdjalan dan

belon ada tram listrik, belon pernah djoemlah penoempang ada begitoe banjak” (PS

10/9/1923). Trem listrik sempat menimbulkan kekhawatiran angkutan umum lain

karena “sedjak ada tram terseboet, semoea kandara’an lainnja moendoer dengen

santer, jaitoe seperti kosong” (PS 10/9/1923). Penurunan jumlah penumpang (Tabel

1) terjadi pada penumpang kelas 1 yang sebagian besar ditempati oleh orang Eropa.

Penurunan ini disebabkan oleh kehadiran taksi, “dengen taxi orang brasa lebih

seneng, lantaran bisa toeroen di depan tempat jang ditoedjoe, sedeng dengen tram

listrik orang masih moesti djalan lagi” (PS 17/1/1924).

Beberapa jenis alat transportasi, seperti trem uap, trem listrik, bus, taksi, pedati, dan

kosong, telah meramaikan jalan di Kota Surabaya. Menurut Gerrit J. Knaap (1989:16),

kendaraan baru bermesin sebagai tanda kemajuan yang menuntut pengorbanan,

misalnya pedati dan kereta kuda, menjadi korban ekspansi kendaraan bermotor.

Dari tahun ke tahun, mobil semakin banyak melintas dan saling berpapasan di jalan

dengan kendaraan lain. Sejak pertengahan tahun 1910-an telah tersedia mobil sewa,

seperti tampak pada Gambar 1, sehingga orang tidak harus memiliki mobil jika

ingin mengendarainya.Iklan persewaan mobil (Gambar 1) yang dikelola oleh Liem Giok Tien dan Teng

Giok Tjiang menunjukkan pergeseran usaha jasa angkutan yang semula didominasi

persewaan kereta kuda. Persewaan kereta kuda kalah bersaing dengan persewaan

mobil, akibatnya “itoe satoe per satoe kosongan soedah disimpen sadja dan tiada

didjalanken. Malah ada dikabarken, bahoea banjak verhuurdery [persewaan] kosong

soedah ditoetoep” (PS 17/9/1920). Merasakan naik mobil menjadi lebih mudah

pada tahun 1920-an ketika hadir taksi yang dikelola oleh pemerintah, gemeente

taxidienst dan swasta, Maatschappij tot Exploitatie Taxi Onderneming (M.E.T.O.)

pada 1920 (PS 28/6 dan 9/10/1920). Kehadiran taksi juga disebut-sebut

menyebabkan berkurangnya kosong. Kendaraan kosong yang mangkal di stasiun

mulai enggan mengangkut penumpang Eropa yang tidak bersedia diangkut bersama. Hal ini terkait pada pendapatan yang lebih kecil dibanding mengangkut

penumpang Bumiputra yang bersedia diangkut bersama.

Peralihan sarana transportasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan

bermotor. Pada tahun 1922, jumlah kendaraan sebesar 6.065, terdiri atas mobil (auto)

4.288, truk (vrachtauto) 566, dan sepeda motor (motorfiets) 1.211 (PS 20/3/1922).

Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 1927 menjadi 8.290, terdiri atas mobil 5.973,

truk 685, sepeda motor 1.452, dan omnibus 180 (PS 5/1/1928). Selama lima tahun

(1922-1927) kendaraan bermotor di Kota Surabaya bertambah sebesar 36,7%.

Perubahan alat transportasi berpengaruh pada percepatan, mobilitas, dan

menimbulkan keluhan baru kemacetan. Ketika gerak kendaraan bertemu dalam satu

titik tertentu terutama di sisi perlintasan kereta api dan trem yang ditutup, maka

macet tidak dapat dihindari (PS 21/4/1923). Selain kendaraan darat sebagai wujud

kemajuan transportasi, muncul transportasi jarak jauh yang lebih cepat, yaitu

transportasi udara. Pada tahun 1920, alat transportasi baru diperagakan di udara

Kota Surabaya, sehingga menarik perhatian dan menjadi tontonan masyarakat,

“doea tukang terbang militer Luitenant Behrens dan De Ruyter soedah membikin

kalangan terbang di atas Soerabaia, kira lima menit lamanja kita bisa pandang itoe

pengliatan indah” (PS 30/6/1920). Penerbangan rintisan ini ditindaklanjuti dengan

lahirnya Eerste Nederlandsch Indische Vlieg Onderneming (ENIVO) (BS

20/8/1921).

Alat transportasi modern, seperti kereta api, mobil, dan pesawat terbang,

memperlancar perhubungan yang memungkinkan setiap orang dapat bepergian

lebih cepat. Perkembangan transportasi merupakan penjelasan faktual tentang kota

pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bermakna sebagai tanda kemajuan

zaman dan membuktikan Surabaya sebagai kota modern

Permukiman Kota

Akibat yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan perkembangan transportasi

tampak pada perluasan permukiman. Perluasan permukiman kota juga dipengaruhi

oleh faktor lain, seperti pertokoan, jalan, dan pertambahan penduduk. Sekitar tahun

1860, muncul perkampungan baru dan toko-toko mengikuti radial jalan. Bagian

selatan kota, di sisi jalan yang membentang dari Simpang sampai Societeitstraat

berderet bangunan pertokoan berdiri berdampingan dan di belakangnya terdapat

perkampungan yang tumbuh semakin padat (von Faber 1931:44). Kelompok etnik di

Kota Surabaya pada pertengahan abad ke-18 dapat diklasifikasi berdasarkan

rumpun kebangsaan, yaitu Bumiputra, Cina, Arab, dan Eropa. Segregasi

antargolongan ditunjukkan oleh perbedaan permukiman yang tetap dipertahankan

meskipun tipologi kota telah berubah menjadi kota industri pada awal abad ke-20.

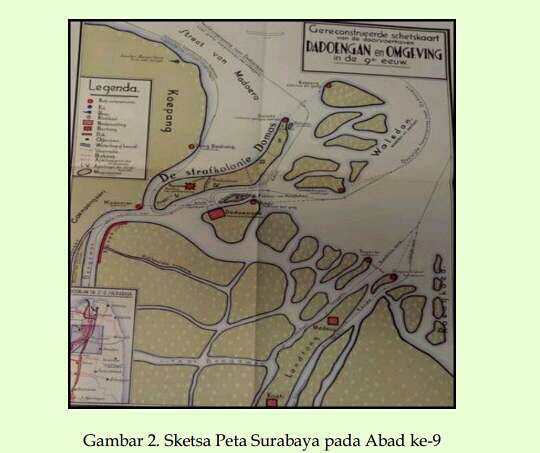

Sebelum kedatangan bangsa Barat, permukiman di Surabaya telah dimulai jauh

sebelumnya, seperti tampak pada Gambar 2.Gambar 2 tidak menyatakan nama permukiman atau kampung, tetapi ini menarik

perhatian jika dirujuk berdasarkan pendapat Sukadana yang menyebutkan bahwa

dari segi kewilayahan Surabaya berada di dataran rendah hilir Sungai Mas yang

berfungsi sebagai jalan masuk pelayaran ke pedalaman (Sukadana 1979:5). Menurut

G.H. von Faber (JP & PS 1/3/1952), di hilir sungai terdapat pelabuhan bernama

Dadungan yang ada sejak zaman Pu Sindok (929-948). Lokasi pelabuhan diduga

berada di sekitar Wonokromo dan diyakini sebagai faktor penting kemunculan

perkampungan. Nama tempat yang tergolong tua di muara sungai atau di deltadelta, di antaranya Gunungsari, Ngasem, Pumpungan, Pulo Wonokromo, Kupang,

Ujunggaluh, dan Pacekan. Tempat ini sampai saat ini masih menjadi nama kampung

(Timoer 1983:27-29). Peta sketsa hilir sungai dan delta-delta di Gambar 2

diperkirakan sudah berkembang menjadi perkampungan penduduk sejak abad ke-

10 yang bertepatan dengan perpindahan pusat Kerajaan Mataram Hindu dari Jawa

Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan kerajaan merupakan peristiwa besar yang

mengubah Jawa Timur menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Bukti kuat

tentang perubahan kawasan dapat dihubungkan dengan hilir dan delta Sungai Mas

yang dimanfaatkan sebagai lokasi terbentuknya perkampungan pada Airlangga

(1019-1042) (Cœdės 2010:202-6).

Perkampungan penduduk yang tergolong tua dikuatkan oleh bukti arkeologis dan

historis zaman Majapahit (Lbt 9/9/1961; 15/2/1964; Gpr 7-8/1968). Penelusuran

bukti-bukti dapat dimulai dari Prasasti Trowulan I berangka tahun 1358 dan Kitab

Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365. Dua sumber ini

menyebutkan nama-nama yang diduga sebagai kampung, yaitu Terung (dekat

Krian wilayah Sidoarjo), Kambangan Sri atau Kembangsri (desa di Mojokerto), Teda,

Gesang atau Pagesangan, Bukul, dan Surabaya. Sampai sekarang nama-nama ini

masih menjadi nama kampung. Dalam prasasti Trowulan I tertulis, “[...] i trung, i kambangan çri, i tda, i gsang, i bukul, i çurabhaya, muwah prakãraning naditira

pradeça sthananing anãmbangi i madanten [...]” (Timoer 1983:13) dan “[...] di

Terung, Kambangan Sri, Teda, Gesang, Bukul, Surabaya, demikian pula halnya

desa-desa tepian sungai tempat penyeberangan seperti Madanten […].”

Bukti lain keberadaan kampung ditunjukkan oleh situs Ampel (pemakaman dan

masjid). Apabila suatu kawasan memiliki tempat pemakaman dan ibadah, maka

dapat dipastikan sebagai kawasan berpenghuni. Kawasan Ampel berkembang pada

pertengahan abad ke-15 ketika Raden Rahmat (Sunan Ampel) mengemban tugas

Raja Majapahit memperbaiki perilaku masyarakat di tempat itu. Hal ini berarti di

tempat itu telah terbentuk permukiman. Setelah Sunan Ampel meninggal, situs

pemakaman dan masjid menjadi tujuan peziarah muslim, sedangkan Kampung

Ampel menjadi konsentrasi tempat tinggal komunitas Arab berbaur dengan

Bumiputra.

Ketiga bukti yang disebutkan di atas, yaitu bukti geografis, peristiwa, dan situs,

menunjukkan kepastian adanya perkampungan di kawasan hilir Sungai Mas.

Kedatangan pedagang dari luar membuktikan Surabaya telah lama disinggahi,

bahkan dihuni oleh koloni-koloni asing berdampingan dengan penduduk lokal.

Perkembangan perkampungan pada abad ke-16 dapat dihubungkan dengan

kegiatan perdagangan. Pada saat itu, beberapa kapal pedagang dan kapal Portugis

yang melintasi Selat Madura singgah di Pelabuhan Gresik (de Jonge 1989:3-4),

karena lebih unggul dibanding Surabaya. Akan tetapi, pusat perdagangan beralih ke

Pelabuhan Surabaya sejak pengaruh Kerajaan Demak mulai melemah. Kondisi

politik ini juga dimanfaatkan oleh daerah kabupaten di kawasan pantai utara Jawa

untuk melepaskan diri dari hegemoni Kerajaan Demak (de Graaf dan Pigeaud

1985:18-26, 174, 196). Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi negara kota yang

kuat dalam menjalankan fungsi ideologis, administratif, politik, dan ekonomi secara

dominan dibanding kota lain di sekitarnya (Nas 1986b:18-36; de Graaf dan Pigeaud

1985:206).

Tata ruang kota terdiri atas beberapa unsur, seperti kraton, alun-alun, pasar, dan

perkampungan. Perwujudan Kraton Surabaya mengalami kerusakan parah setelah

perang dengan pasukan Sultan Agung pada 1625, sehingga struktur tata ruang

kraton dan perkampungan tidak dapat digambarkan secara detail. Kekuasaan

kraton yang melemah sejak peristiwa perang dan berdirinya perkampungan baru

secara alamiah menyebabkan bekas-bekas Kraton Surabaya terkikis. Kondisi ini

diperparah ketika VOC memilih membangun perangkat teknis pertahanan, benteng,

permukiman, dan aktivitas ekonomi di sebelah utara kraton. Penguasa lokal hanya

berkedudukan secara simbolik tanpa kewenangan besar dalam mengendalikan kota.

Akibatnya, bukti arkeologis kraton secara berangsur-angsur sirna dan peninggalan

yang tersisa hanya nama dan toponimi kampung (Lombard 2000:217, 222).

Pertumbuhan penduduk pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18 dalam

keadaan lambat karena situasi politik tidak kondusif. Sebelum Sultan Agung (1613-

1645) menaklukkan Surabaya pada 1625, penduduk kota ditaksir 50.000 sampai 60.000 jiwa (de Graaf 2002:94-120). Jumlah ini menurun drastis setelah perang

selesai, yaitu kurang lebih 1.000 jiwa. Penurunan jumlah penduduk karena kematian

dan yang lebih besar karena migrasi untuk menghindari perang. Pada tahun 1706,

jumlah penduduk meningkat lagi hingga mencapai kurang lebih 20.000 jiwa. G.H.

von Faber (1931:16) mengibaratkan orang yang tinggal di Kota Surabaya bagaikan

hidup di gunung berapi yang dapat meletus setiap saat karena ketenangan

kehidupan kota masih terusik oleh pemberontakan. Kehadiran VOC sejak awal abad

ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 belum berperan mengubah kota karena hanya

menjalankan kegiatan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan politik.

Perubahan model dan bentuk kota mulai terlihat ketika VOC memegang kendali

kekuasaan sejak tahun 1743 yang diperoleh melalui perjanjian politik dengan

Pakubuwono II (1726-1749). Pada tahun 1763, Surabaya ditetapkan sebagai tempat

kedudukan Gezaghebber in den Oosthoek. Penetapan ini secara bertahap berpengaruh

pada perubahan infrastruktur yang ditandai dengan pembangunan fasilitas

pertahanan dan pemisahan ketat tempat tinggal penduduk Bumiputra, Eropa, Cina,

dan Arab. Segregasi etnik ini tampak pada tahun 1787 (Gambar 4 Kiri), kemudian

pada tahun 1865, permukiman yang tersegregasi semakin meluas (Gambar 4

Kanan).

Gambar 4 menunjukkan komponen utama pertahanan didukung oleh pos jaga,

benteng, tembok keliling, gerbang, gudang mesiu, dan gudang amunisi, yang berada

di sebelah barat sungai. Fasilitas ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

Belanda. Tempat tinggal golongan Eropa berada di dalam tembok dan benteng,

sedangkan golongan lain berada di luarnya. Beberapa fasilitas pendukung yang ada

di kompleks adalah kantor, pergudangan, dan gereja. Pos jaga berfungsi sebagai

tempat penjagaan dan akses keluar masuk menuju permukiman eksklusif Eropa dan

tempat yang memudahkan pemantauan permukiman Cina di seberang sungai.

Segregasi etnik ditujukan untuk melindungi kepentingan Eropa dan mengawasi

golongan etnik lain yang ternyata menghambat terjadinya pembauran antaretnikSteele 1980:41). Kurang dari satu abad, pemerintah kolonial berupaya membangun

tembok kota dan benteng lebih luas dibanding sebelumnya.

Posisi permukiman Cina, Melayu, dan Arab, berada di luar garis batas (Gambar 4

kiri), lokasinya saling bersebelahan di sebelah timur Sungai Mas. Letak kampung

Bumiputra tersebar mengelilingi permukiman Eropa (Bleeker 1850:99-101). Proyek

infrastruktur pertahanan kota diperluas lagi pada tahun 1835. Model dan bentuk

sama dengan sebelumnya, yaitu benteng, tembok, dan parit yang melingkari pusat

kota (Gambar 4 Kanan). Jarak antara ujung utara sampai selatan kurang lebih 2.700

elo (1.854,9 m), sedangkan garis yang ditarik lurus dari timur ke barat kurang lebih

1.850 elo (1.270,9 m) (Tjiptoatmodjo 1983:246). Proyek pertahanan ini menggusur

beberapa kampung Bumiputra. Jumlah kampung yang terdapat di kawasan tembok

dan sekitarnya sebanyak 192, sedangkan kampung yang digusur sebanyak 54

kampung. Perkampungan ini dihuni oleh penduduk lokal. Dari jumlah yang tersisa

sebanyak 138 kampung, hanya 46 kampung yang berada di dalam tembok kota

(Basundoro 2013:75).

Menurut G.H. von Faber (1931:43, 45, 86), pembangunan benteng pertahanan kota

yang tidak tuntas menghambat perluasan kota sebab wilayah yang dibatasi oleh

tembok diibaratkan seperti ruang dalam sangkar. Residen S. van Deventer (1868-

1873) memutuskan membongkar tembok kota pada tahun 1871. Wilayah yang

dibatasi oleh garis-garis itu disebut kota bawah (benedenstad) atau kota lama. Istilah