uang Voc

Tujuan kajian untuk mengetahui siapa yang mencetak uang kepeng negeri

Trumon sebagai salah satu instrumen administrasi kolonial awal abad ke-19.

Kajian menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan

data uang kepeng dari kolektor; dan informasi litaratur dari referensi yang

relevan. Selanjutnya dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan

perbandingan. Hasil kajian menunjukkan otoritas dagang-partikelir Inggris

mengadakan uang kepeng negeri Trumon melalui pabrik percetakan uang di

Inggris. Pengadaan uang kepeng tersebut sebagai salah satu instrumen

administrasi kolonial Inggris awal abad ke-19 yang bertujuan untuk meraih

keuntungan perdagangan dan kemenangan persaingan menghadapi kolonial

Hindia-Belanda, sehingga wilayah perdagangan baik di Sumatra maupun di

kedua sisi selat Malaka dikuasainya untuk kepentingan negeri induk.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa umat manusia telah

menggunakan uang sebagai alat tukar dalam transaki jual-beli sejak

zaman dahulu kala. Hal ini dapat dipelajari lebih lanjut dengan

bersumber kepada kitab suci al-Qur’an, surat Al-Kahfi, ayat 19 bagian

akhir:

Artinya, “… Maka suruhlah salah seorang di antara kita pergi ke kota (ke

pasar) dengan mata uang ini, buat membeli makanan, supaya ia melihat

makanan, yang terlebih baik dan terus dibawanya kemari, …” (Tafsir Qur’an,

Joenoes & Bakry, 1938).

Berdasarkan kisah Ashabul Kahfi sebagaimana telah diterangkan

dalam al-Qur’an, maka dapat dipetik pelajaran, antara lain: (1) mata

uang telah ada sejak zaman dahulu; (2) kerajaan tertentu telah

memproduksi mata uang, lebih dari 2000 tahun yang lalu; (3) mata

uang diproduksi ke dalam bentuk kepingan; (4) kepingan mata uang

dibuat dari logam, ada yang dari logam emas, contohnya dinar; dari

perak, contohnya dirham; dan dari tembaga, contohnya fulus (uang

receh atau kepeng); (5) mata uang dicetak dengan memberi tulisan,

simbol kerajaan, tahun, dan nilai tertentu; (6) kerajaan merupakan

otoritas yang mencetak dan memberlakukan mata uang; dan (7) mata

uang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual-beli di wilayah

otoritas yang bersangkutan.

Uang dipelajari sebagai sebuah obyek studi ilmu pengetahuan.

Dalam ilmu administrasi kajian uang sebagai instrumen administrasi

untuk mencapai tujuan, diperkirakan merupakan sebuah kajian baru

(novelty). Kajian uang sebagai instrumen administrasi dilakukan

berdasarkan periode tertentu, yaitu masa lalu, dan/atau masa kini.

Ada perdebatan mengenai siapakah pembuat uang kepeng

negeri Trumon bertahun 1247 H. (1831/32 M.). Oleh karena itu,

dilakukan kajian dengan merumuskan permasalahan ke dalam

pertanyaan kajian. Siapa yang mencetak uang kepeng negeri Trumon,

pemerintah kolonial atau kerajaan negeri Trumon? Tujuan kajian

untuk mengetahui siapa yang mencetak uang kepeng negeri Trumon

sebagai instrumen administrasi kolonial awal abad ke-19.

Kajian uang kepeng negeri Trumon sebagai instrumen

administrasi kolonial awal abad ke-19, merupakan sebuah kajian

sejarah (zaman kolonial) termasuk numismatic (uang kuno); dan juga

merupakan kajian administrasi. Jadi, kajian ini menggunakan

pendekatan ilmu sejarah dan ilmu administrasi yang hasilnya

diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu tersebut.

Menurut Siagian (1986), administrasi adalah keseluruhan proses

kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Sarjana administrasi dan manajemen dalam

melaksanakan tugasnya perlu mengetahui sejarah. Manfaatnya untuk

menarik pelajaran dan pengalaman masyarakat, bangsa dan

pemerintahan yang lalu agar segi positif dapat lebih dikembangkan

lagi dan segi negatifnya tidak terulang kembali. Jadi, sejarah

mempunyai hubungan dengan ilmu administrasi.

Administrasi dilakukan melalui fungsi Planning, Organizing,

Actuating & Controlling (POAC). Menurut Terry (Siagian, 1986), POAC

merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen. Fungsi

tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan

berbagai sumberdaya yang tersedia yaitu Man, Money, Material,

Machines, Method & Marketting (6-M). Dengan demikian, uang adalah

salah satu instrumen administrasi untuk mencapai tujuan; dan

instrumen administrasi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh

suatu pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

tujuan.

Kajian uang kepeng Trumon sebagai instrumen administrasi

kolonial awal abad ke-19, mempunyai relevansi dengan 2 (dua) kajian

terdahulu, sebagai berikut: (1) Restiyadi & Nasoichah (2017) dalam

kajian Praktik Kolonialisme dalam Eksistensi Uang Kebon pada

Perkebunan Sumatera Timur Abad ke-19-20, menemukan makna uang

kebon sebagai alat praktik hegemoni yang dilakukan oleh para tuan

kebon terhadap kuli/pekerjanya. Kajian terdahulu tersebut,

menunjukkan bahwa penguasa perkebunan Sumatera Timur Abad ke-

19-20 menggunakan uang kebon sebagai alat praktik hegemoni.

Dengan kata lain, uang kebon dijadikan sebagai sebuah instrumen

administrasi kolonial.

Apabila dibandingkan kajian terdahulu tersebut dengan kajian

ini maka dijumpai adanya persamaan dan perbedaan diantara

keduanya. Persamaannya, kajian uang kebon yang terdahulu tersebut

dan kajian uang kepeng sama-sama mengkaji instrumen administrasi.

Dalam hal ini, uang kebon sebagai salah satu instrumen administrasi

kolonial Belanda di wilayah jajahannya; sedangkan uang kepeng

diduga juga sebagai salah satu instrumen administrasi kolonial.

Perbedaannya, terletak pada zaman kolonial yang dikaji. Kajian uang

kebon menyoroti zaman kolonial di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-

20; sedangkan kajian uang kepeng menyoroti zaman kolonial awal

abad ke-19. Jadi, masing-masing kajian tersebut mempunyai hubungan

relevansi dan saling melengkapi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan

pendekatan ilmu administrasi dan ilmu sejarah. Hal ini dapat diamati

dari cara pengumpulan dan analisis data menunjukkan adanya

hubungan ilmu sejarah yang membahas masa lalu (zaman kolonial)

termasuk numismatic (uang kuno) dengan ilmu administrasi,

khususnya dalam membahas uang kepeng Trumon sebagai instrumen

administrasi kolonial.

Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan studi

pustaka, melalui pengumpulan data berupa contoh uang kepeng yang

relevan dari kolektor atau dokumentasi yang dimiliki; dan informasi

seputar permasalahan tersebut dengan membaca referensi yang

relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif dan perbandingan

terhadap data dan informasi yang diperoleh untuk menarik

kesimpulan. Kajian dilaksanakan di kwartal pertama tahun 2021.

D. Pembahasan

Pada zaman dahulu, Trumon dikenal sebagai sebuah negeri

yang strategis terletak diantara negeri-negeri lain yang wilayahnya

berada di pesisir pantai barat-utara pulau Sumatra; dan juga di antara

negeri-negeri lain yang wilayahnya berada di kedua sisi selat Malaka.

Penulis asing jaman dahulu - diantaranya pejabat kolonial Inggris; dan

kartografer - telah mengidentifikasi nama negeri Trumon. Mereka,

antara lain: (a) Reynolds (1835) menyatakan, Trumon merupakan

sebuah negeri kerajaan, dipimpin oleh Raja Bujang yang mempunyai

keinginan memperbesar wilayah dan meningkatkan kekuasaannya.

Kerajaan memiliki dua sampai tiga kapal, dengan nakhoda,

diantaranya orang Inggris, untuk menjangkau perdagangan jarak jauh

ke negeri Madras (India) dan sekitarnya, guna menunjang

perekonomiannya.

Millies (1852) menyatakan, kerajaan Trumon memiliki

pelabuhan yang dibangun sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal

dari berbagai bangsa untuk tujuan perdagangan. Pelabuhan tersebut

memiliki syahbandar bernama Teuku Lebeiddien. Hasil bumi negeri

Trumon adalah lada (peper) dengan hasil mencapai 40.000 pikul per

tahun. Hal ini membawa Trumon sebagai sebuah negeri penghasil lada

dalam jumlah besar yang diperdagangkan antar bangsa sehingga

negeri tersebut berkembang pesat dan menjadi terkenal.

Di samping itu, ia menyatakan bahwa nama negeri Trumon

teridentifikasi dalam manuskrip kuno, sebagai berikut: (i) Buku

Histoire generale des voyages, van Prevost (Vol. XII. P. 344, La Haye, 1755)

berisi lampiran peta memuat jejak nama: “Fouroumane”; (ii) Raffles

yang pernah menjabat sebagai Letnan Gubernur Inggris di Jawa (1811-

1816); dan Gubernur Jenderal Inggris di Bengkulu (1818-1824) - dalam

buku memorinya (Memoir, p. 248) menyebutkan nama “Trumon”.

Maka selanjutnya, nama itu disebut sebagai “Taroemon” atau

“Teroemon”; dan (iii) Peta (kartografi) Von Derfelden De Hindersteyn

mengidentifikasi nama seperti dalam ucapan bahasa Inggris:

“Tarooman”.

Herbert, Neele & Pinkerton (1818) sebagai kartografer telah

mengidentifikasi letak geografis negeri Trumon (Turumon),

sebagaimana disajikan dalam sepotong gambar pulau Sumatra dan

kedua sisi selat Malaka dalam peta Hindia-Timur (lihat tanda panah di

gambar 1).

Pada saat sekarang, kata “Trumon” digunakan sebagai nama 3

(tiga) wilayah kecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Trumon;

Kecamatan Trumon Timur; dan Kecamatan Trumon Tengah. Ketiga

kecamatan tersebut terletak di kabupaten Aceh Selatan, provinsi Aceh,

Indonesia

1. Uang Kepeng Negeri Trumon

Pada awalnya, kajian ini menemukan sebuah mata uang kepeng

negeri Trumon, yang digunakan sebagai obyek kajian. Gambar uang

kepeng negeri Trumon (lihat gambar 2).

Ciri-ciri fisik atau bentuk dan desain koin uang kepeng negeri

Trumon: Koin terbuat dari logam tembaga. Pada sisi depan koin (lihat

gambar 2) tertera tulisan Arab-Melayu sebagai suatu ciri khas, bila

ditransliterasi ke tulisan Latin menjadi “negeri Trumon”. Sedangkan

sisi belakang, transliterasi baris atasnya, angka 2; transliterasi baris

tengah, “dua kepeng” sebagai nilai nominalnya; dan transliterasi baris

bawah, 1247 menunjukkan tahun Hijriah, yang artinya sama dengan

tahun 1831/32 Masehi.

Penggunaan tulisan Arab-Melayu seperti tertera dalam uang

koin tersebut diperkirakan merupakan langkah adaptasi yang

dilakukan oleh otoritas Inggris untuk menarik minat penduduk lokal

sehingga dapat diterima dan digunakan dengan mudah sebagai alat

tukar dalam perdagangan di negeri-negeri baik yang berada di wilayah

Sumatra maupun di kedua sisi selat Malaka, karena kebanyakan

diantara penduduk negeri di wilayah tersebut menggunakan bahasa

Melayu dan baca tulis Arab-Melayu.

Bentuk uang kepeng Trumon yang sedemikian rupa telah

menimbulkan perdebatan tentang siapa yang mengadakan uang

kepeng Trumon di awal abad ke-19 tersebut. Perdebatan tersebut

memunculkan berbagai pendapat. Satu pendapat mengatakan, bahwa

otoritas kerajaan negeri Trumon yang mengeluarkan uang kepeng

tersebut karena memang pada sisi depan koin uang kepeng tersebut

tertera tulisan Arab-Melayu yang bila ditransliterasikan kedalam

tulisan latin menjadi “negeri Trumon”.

Sebaliknya, pendapat lain mengatakan, pemerintahan kolonial

yang mencetak uang kepeng tersebut karena pada masa itu adalah

masa penjajahan, dimana negeri Trumon termasuk negeri-negeri di

Sumatra yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda untuk dapat

dijadikan sebagai wilayah jajahan diantara mereka. Oleh karena itu,

untuk mengetahui siapa yang mengadakan uang kepeng negeri

Trumon tersebut; dan menggunakan uang kepeng Trumon sebagai

instrumen kolonial awal abad ke-19, maka dilakukan analisis uang

kepeng Trumon menurut variabel-indikator otoritas, tujuan dan

standar nilai mata uang (kurs)-nya.

2. Uang Kepeng Negeri Trumon: Otoritas, Tujuan, Alat Tukar, dan

Standar Nilai Tukar Mata Uang (kurs).

Data mengenai variabel-indikator yang dikumpulkan ternyata

menunjukkan adanya kontroversi otoritas, tujuan, nilai tukar dan kurs

uang kepeng negeri Trumon, lihat tabel 1.

Tabel 1

Kontroversi Otoritas, Tujuan, Nilai Tukar dan Kurs Uang Kepeng

Trumon

Nama Otoritas Tujuan Alat Tukar Kurs

Uang

Kepeng

Negeri

Trumon

Versi 1:

-Partikelir-Dagang

Inggris;

-Pabrik cetak uang

Inggris/ Soho,

Birmingham

Inggris mengadakan uang

kepeng untuk

Sumatra.

Uang kepeng alat

tukar perdagangan di Sumatra

dan kedua sisi

Selat Malaka

2 kepeng =

½ sen

Versi 2:

-Kerajaan Trumon;

-Bangunan-pabrik

cetak uang di Kuala

Batee

Kerajaan mencetak uang

kepeng untuk

Perdagangan

Uang kepeng alat

tukar dalam

perdagangan di

Trumon

2 kupang =

1 ringgit

Kontroversi otoritas, tujuan, nilai tukar dan kurs uang kepeng negeri

Trumon, sebagai berikut:

(a) otoritas.

Ada 2 (dua) versi data tentang otoritas pengadaan uang kepeng

(lihat tabel 1), pertama, uang kepeng negeri Trumon dibuat oleh otoritas

Inggris. Menurut Netscher, E. & Chijs, J.A.V.D. (1863) uang kepeng

tersebut masuk ke dalam kelompok uang kepeng yang dicetak untuk

Sumatra oleh otoritas Engelsche Particulieren (Inggris: English Merchant)

yang selanjutnya disebut otoritas dagang-partikelir Inggris pada awal

abad ke-19.

Sebelumnya, telah dicetak pula sekelompok uang kepeng untuk

Sumatra oleh otoritas Engelsche Oost-Indische Compagnie (Inggris: the

British East-India Company) yang selanjutnya disebut otoritas Kongsi

Dagang Hindia-Timur Inggris atau kompeni Inggris (Zainuddin, H.M.,

1961) pada akhir abad ke-18. Otoritas tersebut mengadakan uang

kepeng dalam jenis dan jumlah yang banyak untuk memenuhi

kebutuhan di Sumatra (Veth, P.J., 1882), pada koin kepeng tersebut

tertera nama-nama negeri tertentu di Sumatra, sehingga ada uang

kepeng negeri Trumon, negeri Aceh.Menurut Howorth (1890), walaupun pada uang koin itu tertera

nama-nama negeri negeri tertentu baik di Sumatra maupun di kedua

sisi selat Malaka - negeri Trumon tidak tergolong dalam jajahan Inggris

- namun uang kepeng negeri itu disebutkan disini karena asal (buatan)

Inggris. Dengan kata lain, meskipun tertera nama negeri Trumon pada

koin, namun bentuk dan desainnya menunjukkan koin itu dibuat oleh

pabrik Inggris, dimana terdapat pabrik percetakan uang Soho,

Birmingham (Millies, 1852). Namun, bahwasanya uang kepeng

Trumon dicetak di pabrik Soho, Birmingham, masih perlu dikaji.

Versi kedua uang kepeng negeri Trumon dibuat oleh kerajaan

negeri yang bersangkutan. Uang kepeng tersebut dicetak di bangunan

(pabrik) di dalam benteng Kuta Bate, Trumon. Hal ini sebagaimana

pendapat Muchsin (2019), dalam bukunya berjudul “Trumon Sebagai

Kerajaan Berdaulat dan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda di

Barat-Selatan Aceh” yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Aceh, Banda Aceh. Pendapat demikian dapat terjadi,

karena tulisan sisi depan koin “negeri Trumon”, maka otoritas kerajaan

negeri tersebut yang dianggap membuat uang kepeng.

Jadi, terdapat kontroversi otoritas yang mengadakan uang

kepeng Trumon. Kontroversi tersebut, bisa dijembatani dengan

menggunakan pendapat Zainuddin (1961), bahwa dahulu di Aceh

beredar uang yang dikeluarkan kompeni Inggris buat Sumatra kepeng

namanya, berupa mata uang seharga 2 kepeng yang bertulisan negeri

Trumon, negeri Aceh terbuat di negeri Inggris yang disuruh buat oleh

Raja Bujang Trumon.

Berdasarkan kedua versi tersebut, argumentasi versi pertama

lebih meyakinkan dari pada versi kedua, karena sumber data

menunjukkan otoritas Inggris telah mengadakan berbagai mata uang

kepeng untuk Sumatra yang bentuk dan desainnya sama, dalam

jumlah dan jenis yang banyak, sehingga uang kepeng tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu uang kepeng yang

dikeluarkan oleh otoritas kongsi-dagang Inggris pada akhir abad-18;

dan uang kepeng yang dikeluarkan oleh otoritas dagang-partikelir

Inggris pada awal abad ke-19. Uang kepeng tersebut dicetak melalui

pabrik percetakan uang di Inggris sehingga memiliki bentuk dan

desain yang sama. Dengan demikian, kajian ini berpendapat bahwa

uang kepeng negeri Trumon dikeluarkan oleh otoritas dagangpartikelir Inggris; melalui pabrik percetakan uang di Inggris yang

mencetak berbagai mata uang kepeng dengan bentuk dan desain yang

sama untuk Sumatra.

Perlu dicatat, koin uang kepeng yang dikeluarkan oleh otoritas

Inggris tersebut menggunakan tulisan Arab-Melayu sebagai sebuah

bentuk adapatasi sedemikian rupa untuk menarik penduduk lokal

sehingga ia familier menggunakannya sebagai alat tukar dalam

perdagangan di negeri-negeri baik yang berada di wilayah Sumatra

maupun di kedua sisi selat Malaka, karena kebanyakan diantara

penduduk negeri-negeri di wilayah tersebut menggunakan bahasa

Melayu dan baca tulis Arab-Melayu.

Di samping itu, uang koin Trumon menggunakan nilai

“kepeng”. Nilai uang tersebut tidak hanya tertera pada uang koin

Trumon, tapi juga digunakan pada uang koin negeri-negeri baik di

wilayah Sumatra maupun di kedua sisi selat Malaka. Dengan

demikian, hal ini menjadi petunjuk bahwa yang mencetak uang koin

tersebut adalah pabrik percetakan uang Inggris.

(b) Tujuan

Ada 2 (dua) versi data mengenai tujuan pengadaan uang kepeng

(lihat tabel 1), pertama, tujuan pengadaan uang kepeng oleh otoritas

kongsi-dagang Inggris yang selanjutnya diteruskan oleh otoritas

dagang-partikelir Inggris melalui pabrik percetakan Inggris dalam

bentuk uang kepeng untuk sirkulasi Sumatra, salah satu diantaranya

berupa uang kepeng negeri Trumon (Netsche & Chijs, 1863). Di

samping itu, pengadaan uang kepeng dilakukan dalam berbagai jenis

dan jumlah yang besar untuk meraih keuntungan perdagangan dan

kemenangan dalam persaingan, dimana Inggris menghadapi Belanda

untuk menguasai perdagangan di kedua sisi selat Malaka (The Coin

Collectors Journal, 1884).

Versi Kedua, Muchsin (2019) mengatakan, tujuan kerajaan negeri

Trumon mengadakan uang kepeng tersebut untuk kegiatan

perdagangan dan perekonomian. Alasannya, negeri Trumon adalah

penghasil lada dalam jumlah besar yang diperdagangkan antar bangsa

sehingga dibutuhkan pengadaan uang kepeng sebagai alat tukar dalam

perdagangan tersebut.

Berdasarkan kedua versi tersebut, data versi pertama lebih

meyakinkan daripada versi kedua, sebab bukti dan sumber data yang

ada menunjukkan bahwa bentuk koin uang tersebut dicetak dengan

desain pabrik percetakan uang Inggris (Howorth, 1890) karena

diantara koin uang kepeng tersebut memiliki ciri-ciri yang sama,

menggunakan huruf Arab-Melayu serta mencantumkan nama-nama

negeri tertentu di Sumatra antara lain negeri Aceh dan negeri Trumon.

Dengan demikian, kajian ini berpendapat bahwa uang kepeng negeri

Trumon diadakan oleh otoritas partikelir-dagang Inggris melalui

pabrik pabrik percetakan uang di Inggris.

(c) Alat Tukar

Ada 2 (dua) versi data tentang penggunaan uang kepeng

sebagai alat tukar, Pertama; uang kepeng digunakan sebagai alat tukar

dalam perdagangan di Sumatra (Netscher & Chijs, 1863). Di samping

itu, menurut The Coin Collectors Journal (1884), uang kepeng digunakan

sebagai alat tukar dalam perdagangan di kedua sisi Selat Malaka. Versi

kedua yaitu uang kepeng digunakan sebagai alat tukar dalam

perdagangan di negeri Trumon (Muchsin, 2019).

Data tersebut menunjukkan, otoritas dagang-partikelir Inggris

membutuhkan pengadaan alat tukar berupa uang dalam perdagangan

untuk sirkulasi baik di wilayah Sumatra maupun di kedua sisi selat

Malaka, sehingga otoritas mengadakan uang kepeng sebagai alat tukar

dalam perdagangan di wilayah tersebut antara lain berupa uang

kepeng negeri Trumon.

(d) Nilai Mata Uang (kurs)

Ada 2 (dua) versi data mengenai kurs uang kepeng (lihat tabel

1), pertama; standar nilai tukar mata uang (kurs) 2 kepeng = ½ sen dan

1 kepeng = ¼ sen (Howorth, 1890). Versi kedua yaitu kurs 2 (dua)

kupang = 1 (satu) ringgit (Muchsin, 2019). Sehubungan versi pertama

menggunakan istilah “kepeng”; sedangkan versi kedua tidak

menggunakan istilah “kepeng” melainkan “kupang” maka kajian ini

berpendapat sesuai versi pertama, bahwa kurs mata uang 1 kepeng = ¼

sen; dan 2 kepeng = ½ sen.

Keberadaan nilai mata uang kepeng tersebut menunjukkan

bahwa otoritas melakukan pengawasan kurs mata uang untuk meraih keuntungan dalam perdagangan baik di wilayah Sumatra maupun di

kedua sisi selat Malaka. Hal ini mengindikasikan, uang kepeng negeri

Trumon digunakan sebagai salah satu instrumen administrasi kolonial

awal abad ke-19 untuk kepentingan negeri induknya.

Pengadaan uang kepeng Trumon oleh otoritas Inggris bertujuan

untuk meraih keuntungan perdagangan dan kemenangan dalam

persaingan menghadapi pemerintah kolonial Hindia-Belanda; dan

untuk menguasai perekonomian dan negeri-negeri di wilayah

Sumatra. Sumatra merupakan pulau terbesar yang kaya dengan

sumberdaya alam dengan hasil bumi antara lain rempah-rempah –

lada; dan terletak di posisi yang strategis yaitu di sisi barat selat Malaka

yang merupakan pintu keluar-masuk kapal-kapal diantaranya kapal

dagang dari Barat (Eropa) ke Timur (Asia) dengan tujuan melakukan

perdagangan – jual-beli rempah-rempah; sehingga Sumatra menjadi

rebutan Inggris dan Belanda. Inggris menamai Sumatra dengan EastIndie; sedangkan Belanda menamainya dengan Nederlandsche-Indie.

Dengan demikian, kedua belah pihak tersebut saling bersaing satu

sama lain dengan tujuan untuk menguasai dan menjajah negeri-negeri

di wilayah Sumatra bahkan juga negeri-negeri di kedua sisi selat

Malaka, dengan melakukan cara-cara kolonial dagang, uang dan

perang (3-Ang).

Strategi 3-Ang diterapkan oleh pihak kolonial dengan tujuan

untuk menjajah suatu wilayah negeri sehingga dikuasainya, Cara-cara

tersebut dilakukan oleh mereka dalam 3 (tiga) tahapan. Tahapan

pertama, dagang. Dalam tahapan ini mereka melakukan perdagangan

dengan negeri tertentu sementara waktu dengan tujuan untuk

dikuasainya. Tahap kedua, uang. Dalam tahapan ini mereka

mengadakan uang yang diedarkan di negeri tertentu guna menunjang

perdagangan dengan tujuan untuk menguasai negeri tersebut. Tahap

ketiga, yaitu perang. Dalam tahapan ini, apabila suatu negeri tidak

dapat ditaklukkan oleh mereka dalam tahapan sebelumnya, maka

akhirnya mereka mengadakan perang dengan untuk menguasai negeri

tersebut sehingga menjadi sebuah negeri jajahannya.

Berkaitan dengan strategi uang sebagai bagian dari strategi 3-

Ang, pihak kolonial baik Belanda maupun Inggris bersaing satu sama

lain dalam pengadaan uang dengan melakukan cara dan pola yang

sama, yaitu mencetak dan mengedarkan uang dalam berbagai jenis dan

jumlah yang banyak sebagai modal untuk pencapaian tujuan

menguasai negeri tertentu. Dalam hal ini, mereka sebenarnya saling

melancarkan perang dingin satu sama lain untuk menguasai negeri

tertentu sehingga berhasil dijadikan sebagai wilayah jajahannya.

Di satu pihak, Inggris mencetak koin uang “kepeng” untuk

Sumatra yang dinamakan - dicetak dengan mencantumkan nama

negeri tertentu di Sumatra; salah satu diantaranya negeri Trumon,

sehingga koin tersebut dikenal sebagai uang kepeng negeri Trumon

dengan nilai 2 kepeng (lihat gambar 2).

Di lain pihak, Belanda pun tidak tinggal diam, melainkan

mencetak uang “Stuiver” untuk Sumatra dalam berbagai pecahan nilai

mata uang yaitu ½, ¼ dan 1/8. Salah satu diantaranya uang pecahan ¼

Stuiver (lihat gambar 3).

Ciri-ciri fisik atau bentuk dan desain koin uang Stuiver: Koin

terbuat dari logam tembaga. Pada sisi depan koin, terdapat 5 barisan

tanda, berturut-turut dari atas ke bawah: (1) bintang, (2) Nederl; dan

(3) Indie, apabila ke dua kata tersebut disambungkan menjadi

“Nederlandsch Indie” (Hindia-Belanda); (4) tahun cetakan tertera 1826

(Masehi); dan (5) huruf “S” (inisial dari Suermondt) nama pabrik uang

di Utrecht, Belanda. Pada sisi belakang koin di bagian tengahnya,

tertera lambang mahkota di atas perisai kerajaan Hindia-Belanda; di

sisi kirinya tertera: angka pecahan (½, ¼ dan 1/8) sebagai nilai uang;

dan sisi kanannya tertera singkatan nama mata uang yaitu “St.”

(Stuiver).

Diperkirakan, nilai uang pecahan terkecil yaitu 1/8 Stuiver

setara dengan uang kepeng Trumon yang bernilai 2 kepeng. Alasan

uang Stuiver setara dengan uang Kepeng, sebagai berikut: (1) terbuat

dari logam tembaga; (2) sirkulasi dilakukan pada waktu dan tempat

yang sama yaitu di wilayah Sumatra yang merupakan koloni HindiaBelanda. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan diantara

kedua belah pihak dengan cara menjadikan uang sebagai instrumen

administrasi kolonial pada awal abad ke-19, untuk menguasai

perekonomian dan negeri-neri baik di wilayah Sumatra maupun di

kedua sisi selat Malaka sehingga menjadi wilayah jajahannya.

Perbandingan uang kepeng (yang dibuat di Inggris) dan uang

Stuiver (yang dibuat di Belanda) menunjukkan bahwa kongsi dagang

Hindia-Timur Inggris dan pemerintah Hindia-Belanda melakukan

pola yang sama dalam hal pengadaan uang. Mereka mengadakan uang

sebagai alat tukar dalam perdagangan dengan cara mencetak,

mengedarkan dan menggunakan uang dalam berbagai jenis dan

jumlah serta waktu dan tempat yang sama untuk disirkulasikan baik

di wilayah Sumatra maupun di kedua sisi selat Malaka untuk

kepentingan negeri induknya .

Pengadaan uang Stuiver oleh kolonial Belanda berdasarkan

analisis variabel-indikator, sebagai berikut: (1) Otoritas pengadaan

uang Stuiver adalah pemerintah Hindia-Belanda di bawah kerajaan

Belanda yaitu Raja Williem I yang memerintah tahun 1813-1840. Pada

sisi depan koin, tercantum nama otoritas uang Stuiver adalah Nederl

Indie (Hindia-Belanda). Otoritas tersebut mengadakan uang Stuiver

untuk Sumatra (Hindia-Belanda) dalam 3 (tiga) ukuran: ½, ¼ dan 1/8

Stuiver melalui pabrik percetakan uang Suermondt, Utrecht tahun 1826

(Stephanik, J.W., 1888). (2) Tujuan pengadaan uang Stuiver untuk

menutupi kebutuhan modal perdagangan bagi pemerintahan HindiaBelanda; (3) Penggunaan uang Stuiver sebagai alat tukar di wilayah

Sumatra (Hindia-Belanda) yang menjadi koloninya; dan (4) Standar

nilai uang (kurs) 1 Stuiver = 4 Doit; 30 Stuiver = 120 Doit = 1 Gulden

(Netscher, & Chijs, 1863).

Dampak penggunaan uang kepeng negeri Trumon sebagai alat

tukar dalam transaksi perdagangan – jual-beli yang dilakukan oleh

pihak kerajaan itu sendiri tentunya tidak menguntungkan, sebab

otoritas dan nilai uang kepeng negeri Trumon tidak jelas dalam

perdagangan. Otoritas pengadaan uang kepeng negeri Trumon

ternyata bukanlah kerajaan negeri Trumon. Nilai uang kepeng negeri

Trumon tidak jelas karena hanya tersedia 1 (satu) jenis koin uang

Trumon bernilai dua kepeng yang terbuat dari logam tembaga

sehingga nilainya rendah.

Di lain pihak, kondisi tersebut berdampak juga terhadap

penduduk lokal, mereka tidak tertarik menggunakan uang kepeng

tersebut sebagai alat tukar dalam perdagangan dan jual-beli. Lain

halnya jika dibandingkan dengan uang Stuiver, mereka lebih tertarik

menggunakan uang Stuiver karena memiliki otoritas yang jelas

(Nederl. Indie) sehingga memiliki nilai tukar yang lebih tinggi

daripada uang kepeng meskipun keduanya sama-sama terbuat dari

logam tembaga.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan Nederl-Indie

yang menunjukkan otoritas uang Stuiver yaitu pemerintah kolonial

Hindia-Belanda. Sedangkan pada uang kepeng dengan adanya tulisan

negeri Trumon ternyata tidak demikian.Artinya kerajaan negeri

Trumon bukan sebagai otoritasnya, karena ternyata uang kepeng

tersebut dikeluarkan oleh otoritas dagang-partikelir Inggris yang

justru tidak mencantumkan namanya dalam koin uang kepeng

tersebut.

Selain itu, mengenai standar nilai tukar (kurs), diketahui bahwa

kurs Stuiver dengan gulden yaitu 1 Gulden = 30 Stuiver. Sedangkan

kurs mata uang kepeng dengan gulden jauh lebih rendah, yaitu 1

Gulden = 400 Kepeng (1 Kepeng = ¼ Sen; dan 100 Sen = 1 Gulden). Jadi

kurs mata uang Stuiver lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang

kepeng.

Berdasarkan indikator otoritas, tujuan, alat tukar dan nilai tukar

(kurs) yang diturunkan dari fungsi administrasi yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan

(POAC), yang dilanjutkan dengan analisis perbandingan uang kepeng

negeri Trumon dan uang Stuiver, maka diketahui bahwa pengadaan

uang kepeng negeri Trumon bukan sekedar sebagai alat tukar dalam

perdagangan; melainkan sebagai salah satu instrumen administrasi

kolonial Inggris antara lain dengan dilakukannya pengawasan nilai

tukar mata uang (kurs)-nya untuk meraih keuntungan dalam

perdagangan dan kemenangan dalam persaingan menghadapi

pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dengan kata lain, Inggris

mempunyai tujuan untuk menjadikan wilayah Sumatra dan selat

Malaka sebagai koloninya melalui pengadaan uang kepeng sebagai

instrumen administrasi kolonial pada awal abad ke-19. Dengan

demikian, perekonomian dan negeri-negeri baik di wilayah Sumatra

maupun di kedua sisi Selat Malaka dapat dikuasainya untuk

kepentingan negeri induknya.

Sejarah pakaian saat ini mulai diminati. Hal itu disebabkan oleh munculnya

trend baru penggunaan masker karena terjadinya pandemik global yang

masih berlangsung hingga kini yaitu Covid-19. Untuk menelusuri

perkembangan pakaian di Indonesia pada masa lalu tentu diperlukan

pengkajian kepustakaan atau bibliografi. Tentu saja, pada masa lalu sudah

terdapat publikasi-publikasi yang diterbitkan terkait perkembangan

pakaian seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar yang dapat diakses untuk

digunakan dalam merekonstruksi sejarah pakaian. Diawali dengan

memaparkan konteks sejarah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda,

maka tujuan penelitian ini yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi

sumber-sumber informasi terakait sejarah pakaian. Adapun metode yang

digunakan adalah metode sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

sumber-sumber terkait sejarah pakaian sangat banyak dan beragam. Oleh

karenanya harus dimanfaatkan dengan baik dan efektif sehingga dinamika

yang terjadi dalam bidang sejarah budaya terlihat lebih lengkap dan

komprehensif. Selain itu pula, diharapkan penelitian menganai bibliografi

sejarah pakaian dapat membantu para peneliti khususnya peneliti sejarah

yang tertarik mengkaji sejarah pakaian di Indonesia.�Pakaian merupakan pelindung tubuh, lebih

dari itu, pakaian juga dapat menunjukkan

identitas seseorang atau sekelompok individu.

Misalnya, jika seorang individu menggunakan jas

atau blazer, kemeja, dan celana pantalon, maka

otomatis orang berpikir bahwa individu tersebut

bekerja kantoran. Contoh lainnya adalah jilbab

yang identic dengan muslimah. Jilbab menjadi

penanda identitas bahwa perempuan tersebut

beragama Islam.

Pada masa pandemik Covid-19 dimana

pemerintah menyosialisasikan penggunaan

masker sebagai satu di antara beberapa cara

pencegahan penularan virus korona, menjadikan

masker sebagai trend baru dalam gaya

berpakaian. Sebelum pandemik, masker hanya

dikenal dalam dunia medis yang dinamakan

masker medis penggunanya pun kalangan

terbatas yaitu mereka yang bergerak dalam

bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan

tenaga kesehatan lainnya, selain itu juga, masker

hanya digunakan oleh para pengendara sepeda

motor untuk melindungi mereka dari bahaya

polusi udara.

Pada masa pandemik Covid-19 hingga kini.

Muncul beragam jenis masker dengan berbagai

motif dan bahan. Selain itu pula muncul inovasi

aksesoris pelengkap masker seperti connectori

dan strap mask. Berangkat dari fenomena

kekinian tersebut menurut hemat penulis

pakaian menjadi unsur yang penting dan perlu

dikaji lebih dalam. Pun ketika pada masa lalu saat

Indonesia masih dalam penguasaan Pemerintah

Hindia Belanda, bagaimana pengaruh

perempuan Eropa di Hindia Belanda

memengaruhi pemikiran perempuan bumiputra

yang terikat kuat oleh budaya patriarki yang

membatasi ruang gerak mereka. Paradigma

bahwa perempuan hanya mengurus urusan

dapur, sumur, dan kasur sangat melekat kuat

sehingga para perempuan bumiputra pada masa

tunduk dan patuh pada sistem patriarki.

Tulisan ini merupakan ulasan ilmiah yang

memfokuskan pada penjelasan tentang sumbersumber terkait sejarah pakaian. Menurut hemat

penulis, kajian terdahulu yang secara khusus

membahas sumber-sumber tentang sejarah

pakaian belum ada. Jikalaupun ada, dalam bentuk

katalog yang biasanya ditemui di perpustakaanperpustakaan daerah seperti Perpustakaan

Provinsi Jawa Barat dan perpustakaan negara

seperti Perpustkaan Nasional Republik

Indonesia, serta perpustakaan lembaga negara

seperti Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tulisan yang membahas tentang bibliografi

sumber-sumber sejarah penulis temukan melalui

situs internet dari Jurnal Paramita Vol. 22 No. 2,

Juli 2012. Artikel tersebut berjudul “Bibliografi

Sejarah Kesehatan Pada Masa Hindia Belanda”

karya Mumuh Muhsin Zakaria. Dalam artikel

tersebut dipaparkan mengenai publikasipublikasi yang terbit pada masa kolonial baik

berupa buku, jurnal, surat kabar yang dapat

diakses untuk mengetahui dan merekonstruksi

Sejarah Kesehatan di Nusantara. Sementara itu

karya lainnya memfokuskan pada sejarah

pakaian pada suatu masa tertentu yang justru

bukan menjadi objek pembahasan dalam artikel

ini.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis

dapatlah dikatakan bahwa artikel berjudul

“Bibliografi Sejarah Pakaian di Indonesia pada

Masa Hindia Belanda” ini merupakan artikel

pertama yang membahas mengenai sumbersumber terkait sejarah pakaian pada Masa Hindia

Belanda.

Alasan penulis mengangkat judul tersebut

yaitu untuk memberikan informasi kepada

pembaca baik yang memiliki latar belakang

Pendidikan Sejarah seperti mahasiswa sejarah

dari berbagai jenjang pendidikan, guru dan

dosen maupun masyarakat yang tidak memiliki

latar belakang pendidikan sejarah seperti

pemerhati, pegiat, dan penulis buku atau novel

sejarah. Selain itu, pakaian merupakan tema yang

menarik karena memiliki perjalanan sejarah

yang relative panjang dan menyentuh relasi

gender antara laki-laki dan perempuan. Fokus

pembahasan dalam artikel ini yaitu sumbersumber baik primer maupun sekunder tentang

sejarah pakaian.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu

menginventarisasi dan mengidentifikasi sumbersumber informasi terkait sejarah pakaian.

Adapun landasan konsep yang digunakan yaitu

konsep identifikasi dan inventarisasi. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 538 &

562), identifikasi adalah perbuatan menetapkan

identitas seseorang, benda, dan sebagainya.

Sementara itu inventarisasi adalah pencatatan

atau pengumpulan data.

Dalam kaitannya dengan artikel ini, penulis

mengidentifikasi sumber-sumber sekunder

seperti jurnal ilmiah dan buku yang diakses

melalui internet. Setidaknya terdapat satu judul

buku yang penulis identifikasi dan penulis

jadikan sebagai referensi utama dalam penulisan

artikel ini yaitu buku berjudul “Outward

Appearance; Trends, Identitas, dan Kepentingan.”

Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan dari �beberapa penulis yang memiliki ketertarikan

dalam hal peran dan arti pakaian dalam

pergaulan sosial. Buku tersebut ditulis oleh 11

penulis dengan judul yang berbeda-beda dan

dieditori oleh Henk Schulte Nordholt. Namun,

dari 11 judul dalam buku tersebut, hanya tiga

tulisan yang penulis ulas dalam artikel ini karena

aspek temporal dalam tiga tulisan tersebut

sesuai dengan pembahasan artikel ini yaitu pada

masa Pemerintahan Hindia Belanda. Selain buku

kumpulan tulisan tersebut, penulis juga

mengulas tentang sumber primer seperti buku,

arsip, surat kabar, dan majalah yang diterbitkan

pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun

artikel ini adalah metode studi pustaka seperti

buku dan jurnal tercetak serta sumber pustaka

yang diperoleh secara online seperti e-journal, ebook, dan e-archive.

Penyusunan artikel ini dilakukan melalui

tiga tahap, pertama mencari judul artikel. Kedua,

melakukan penelusuran sumber secara offline

dan online. Ketiga, penyusunan naskah. Dalam

proses mencari judul artikel, penulis melakukan

studi pustaka secara offline di perpustkaan

pribadi penulis karena penulis memiliki minat

pada bidang sejarah khususnya sejarah pakaian.

Selain itu, tema tentang budaya material

khususnya pakaian sedang diminati terutama

ketika masa pandemik terjadi, hingga kini inovasi

dalam bidang pakaian semakin berkembang

dengan adanya penggunaan masker sebagai satu

di antara cara pencegahan penularan virus

Covid-19. Maka, tercetuslah judul artikel

“Bibliografi Sejarah Pakaian di Indonesia pada

Masa Pemerintahan Hindia Belanda.”

Penelusuran sumber mula-mula dilakukan

secara offline dengan memanfaatkan koleksi

kepustakaan milik pribadi penulis. Selanjutnya,

penulis melakukan penelusuran secara online

dengan memanfaatkan situs

www.perpustakaan.go.id,

https://sinta.kemendikbud.go.ig/ dan

https://www.delpher.nl/. Ketiga situs tersebut

merupakan situs milik lembaga negara yang

kredibel. Adapun tahap ketiga yaitu penyusunan

naskah berjudul “Bibliografi Sejarah Pakaian di

Indonesia pada Masa Pemerintahan Hindia

Belanda.”

Selain sumber-sumber kepustkaan

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,

penulis juga menyinggung beberapa sumber

seperti surat kabar dan majalah yang menjadi

koleksi Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia yang terbit pada masa Pemerintahan

Hindia Belanda dan dapat digunakan sebagai

sumber primer bagi penulisan sejarah pakaian.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia pada Masa Pemerintahan Hindia

Belanda

Setelah VOC resmi dibubarkan pada 1799,

Hindia Belanda mengalami masa transisi.

Penguasaan terhadap Hindia Belanda berpindah

ke tangan Pemerintah Belanda. Peristiwa penting

berkait dengan kedudukan bupati dan sejarah

pakaian adalah pada masa Herman Willem

Daendels menjadi Gubernur Jenderal yang

memerintah dari tahun 1808-1811. Daendels

secara drastic menurunkan kedudukan bupati.

Bupati ditempatkan sebagai pegawai pemerintah

yang digaji dan berada di bawah perinta prefek.

Hal ini mempengaruhi gelar bupati, baik gelar

kebangsawanan maupun gelar jabatan

(Hardjasaputra, 1985: 42).

Kemudian, pada masa Raffpes (1810-1811),

bupati menjabat sebagai polisi yang mengawasi

keamanan daerahnya. Hal ini juga tentunya

disimbolkan dalam pangkat yang digunakan.

Barulah pada masa Van der Capellen, kedudukan

bupati perlahan-lahan dinaikkan kembali. Bupati

diberi tanda kepangkatan. Seiring dengan

berjalannya waktu, prinsip pewarisan jabatan

diteguhkan kembali dan bupati diberi tanda jasa

oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi mereka

yang memiliki hubungan kerja sama yang baik

dengan pemerintah (Hardjasaputra, 1985: 49).

Pada abad ke-19 pakaian dan kekuasaan

sangat erat kaitannya. Oleh karenanya, dalam

tulisan ini, penulis mengungkapkan bahwa posisi

bupati sebagai pegawai pemerintah dan

pemimpin tradisional disimbolkan dalam

pakaian yang digunakan oleh mereka, pakaian

yang digunakan bupati mencakup atribut yang

melambangkan gelar kebangsawanan dan gelar

jabatan yang dimilikinya. Seiring dengan

perubahan sistem politik dalam struktur

Pemerintah Hindia Belanda pun memengaruhi

posisi dan kedudukan bupati. Hal tersebut

kemudian berdampak pada penggunaan atribut

dan tanda kebesaran bupati dalam pakaian

mereka.

Pada abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda

mempertahankan ciri-ciri kebangsawanan

bupati bahkan diatur secara tertib dengan

peraturan dan undang-undang. Hal tersebut

bertujuan untuk menjaga dan melestarikan

kewibawaan golongan bupati sebagai aparatur

pemerintah dan sebagai pemimpin tradisional. �Ketika pada akhir abad ke-19 hingga awal abad

ke-20 muncul golongan intelektual dan

menggeser kedudukan bupati, pemerintah

Hindia Belanda tetap melestarikan ciri-ciri

kebangsawanan bupati dengan memberikan

berbagai tanda jasa atas kerja sama yang baik

yang dilakukan oleh para bupati.

Kedudukan Sumber dalam Penelitian Sejarah

Ilmu Sejarah merupakan ilmu yang bersifat

empiris. Artinya, penelitian terkait bidang ilmu

sejarah harus menggunakan sumber. Sumbersumber dalam ilmu sejarah dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.

Menurut Gottschalk (1975: 35-36), sumber

sejarah dikategorikan dalam tiga golongan besar

yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber

benda. Sementara itu, Renier

mengelompokkannya dalam dua kelompok besar

yaitu immaterial dan material. Terdapat dua

klasifikasi sumber material menurut Renier yaitu

tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber

immaterial menurut Renier yaitu semua jejak

yang tidak terlihat dan masih hidup dalam

masyarakat seperti lembaga, adat-istiadat,

ajaran-ajaran, etika, legenda, tradisi dan

kepercayaan (Renier, 1997: 104).

Klasifikasi sumber sejarah menurut

Garraghan (1957: 98-99; 107; 122-123) terbagi

menjadi dua yaitu berdasarkan bentuknya dan

asal usulnya. Sumber sejarah berdasarkan

bentuknya sama seperti pendapat Gottschalk

terdiri dari sumber tertulis, sumber lisan, dan

sumber benda. Sedangkan berdasarkan asal

usulnya, sumber sejarah terdiri dari sumber

primer, sekunder, dan tersier. Dalam bukunya

berjudul “A Guide to Historical Method” (1957:

107), Garraghan menjelaskan secara lebih rinci

tentang sumber primer, sekunder, dan tersier.

Sumber primer yaitu sumber atau penulis

menyaksikan, mendengar, dan mengalami

sendiri peristiwa yang dituliskan dalam sumber

tersebut. Sumber primer terbagi dua yaitu

strictly primary sources (sumber primer kuat)

yakni sumber yang berasal langsung dari saksi

mata peristiwa dan less strictly primary sources

(sumber primer kurang kuat) yakni sumber yang

berasal dari zaman terjadinya suatu peristiwa

tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan

peristiwa tersebut. Sementara itu, sumber

sekunder merupakan sumber atau penulis

sumber hanya mendengar peristiwa itu dari

orang lain. Sedangkan sumber tersier merupakan

konsep khusus dan tidak berlaku umum,

contohnya skripsi, tesis, disertasi, dan karya

ilmiah lain. Dalam kajian sejarah sumber tersier

acapkali disamakan dengan sumber sekunder.

Artinya konsep sumber yang berlaku untuk

kajian sejarah hanya dua yaitu primer dan

sekunder. Para peneliti sejarah biasanya

berangkat dari sumber sekunder yang digunakan

sebagai “pintu masuk” untuk menemukan

sumber-sumber primer baik yang kuat maupun

kurang kuat.

Dengan demikian, kedudukan sumber bagi

penelitian sejarah sangan penting dan utama.

Terlebih jika berkaitan dengan tema-tema

sejarah material, seperti pakaian. Sumber yang

diulas dalam artikel ini berbentuk buku yang

termasuk dalam sumber sekunder. Selain itu pula

disinggung arsip yang termasuk dalam sumber

primer kuat. Sementara itu, diulas pula Koran

dan majalah yang terbit pada masa

Pemerintahan Hindia Belanda yang termasuk

dalam kategori sumber sezaman atau sumber

primer kurang kuat (less strictly primary sources).

Sumber-Sumber Berkait Penulisan Sejarah

Pakaian

Sumber pertama yang penulis temukan

mengenai sejarah pakaian yaitu buku kumpulan

tulisan yang dieditori oleh Henk Schulte Nordholt

berjudul “Outward Appearance; Trend, Identitas,

dan Kepentingan.” Dalam buku tersebut terdapat

beberapa artikel yang dapat dijadikan sebagai

sumber sekunder untuk penulisan sejarah

pakaian.

Dalam buku kumpulan tulisan tersebut

terdapat tiga tulisan yang membahas tentang

pakaian pada masa Pemerintahan Hindia

Belanda. Pertama, artikel karya Jean Gelman

Taylor berjudul “Kostum dan Gender di Jawa

Kolonial tahun 1800-1940.”

Dalam tulisannya, Gelman memaparkan

bagaimana pakaian dapat memengaruhi relasi

gender. Negara colonial telah mendorong

munculnya perbedaan penampilan antara lakilaki dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa proses penaklukan oleh Pemerintah

Hindia Belanda disertai dengan sejarah sosial

tentang perubahan aturan perpakaian (Nordholt,

1997: 5).

Kedua, artikel karya Rudolf Mrazek berjudul

Kenecisan Indonesia; Politik Pakaian pada akhir

Masa Kolonial 1893:1942. Dalam tulisannya,

Mrazek menceritakan tentang para nyonya

Hindia Belanda yang menampilkan koleksi

boneka kepada Ratu Belanda berjumlah sekitar

150 buah. Beberapa boneka mengenakan

pakaian serba putih, dan lainnya

menggambarkan hierariki kepegawaian

bumiputra yang dikelompokkan berdasarkan

regionalnya. Contohnya, satu set boneka dari �Preanger dan Jawa Timur memperlihatkan

adipati, raden ajoe adipati, patih, mantra,

djoeroetoelis, sampai 35 tingkat jabatan ke bawah

termasuk orang tani dan njai tani. Selain itu

terdapat pula boneka yang menggambarkan

profesi-profesi bumiputra, seperti jaksa dan

istirnya, subkolektor pajak, pengawas pengairan,

guru, dokter, dan petugas yang berwenang

memberikan vaksinasi ,

Adapun artikel ketiga dalam buku Nordholt

(1997) berjudul “Pakaian Musim Panas dan

Makanan Kaleng; Perempuan Eropa dan Gaya

Hidup Barat di Hindia tahun 1990-1942,” yang

ditulis oleh Elsbeth Locher-Scholten.

Elsbeth menganalisis sikap perempuan

berdasarkan alam kultural perempuan yaitu

mode dan makanan. Menurutnya, pakaian dapat

dilihat sebagai ungkapan pembeda sosial seperti

usia, kelompok, dan gender, serta sebagai

indicator norma dan nilai. Elsbeth memaparkan

tentang pakaian yang dimiliki oleh para

perempuan Eropa, meliputi blus, rok, dan gaun.

Semua pakaian tersebut dibuat dari bahan katun

dan linen. Para perempuan Eropa tersebut juga

kerap menggunakan kaca mata pelindung debu

dan topi. Hal tersebut tentu saja disesuaikan

dengan wilayah Hindia Belanda yang beriklim

tropis (Nordholts, 1997: 223, 234-235).

Dalam stratfikasi masyarakat Hindia

Belanda saat itu. Bangsa Eropa menempati

stratifikasi paling atas, posisi kedua ditempati

oleh Timur Asing, dan ketiga oleh bumiputera.

Pakaian yang dikenakan oleh perempuan Eropa

yang sudah tinggal di Hindia Belanda sebelum

awal abad ke-20 adalah kebaya putih dan kain

jarik atau sarung motif batik, dalam hal ini

bumiputera memengaruhi penampilan orang

Eropa. Namun, ketika gaun-gaun pendek khas

musim panas yang dibuat dari linen dan katun

muncul pada awal abad ke-20, kebaya dan sarung

mulai ditinggalkan. Para perempuan Eropa

merasa nyaman menggunakan gaun pendek yang

modis karena menjamin kebebasan bergerak

dibandingkan dengan menggunakan kebaya dan

sarung. Selain itu alasan lainnya yang

diungkapkan oleh Elsbeth adalah adanya

kekhawatiran dari para perempuan Eropa untuk

‘menjadi bumiputera’ karena sifat asli dari

kebaya (Nordholt, 1997: 237). Pada masa itu

orang Eropa bersifat rasis ketika memandang

bumiputra. Dalam pandangan orang Eropa kala

itu, bumiputra adalah kelompok masyarakat

kelas bawah yang terbelakang, miskin, berkulit

gelap dan tidak berpendidikan.

Berikutnya adalah arsip. Terdapat beberapa

arsip yang diulas dalam tulisan ini, pertama

Staatsblad tahun 1820 No. 22 tentang Resolusi

dari Gubernur Jenderal dalam Dewan tanggal 9

Mei 1820 No. 6, dimana dikukuhkan menjadi

suatu peraturan mengenai kewajiban dan tugas,

pangkat dan gelar para bupati di Pulau Jawa.

Dalam Staatsblad tersebut dijelaskan mengenai

pangkat kehormatan militer. Bupati dengan gelar

raden atau kyai adipati mendapat kehormatan

pangkat militer Letnan Kolonel, bupati bergelar

kyai tumenggung mendapat kehormatan pangkat

militer Mayor, dan bupati bergelar mas ngabehi

mendapat kehormatan pangkat militer kapten.

Kedua, Reglement op de Verplichtingen, Titles

en Rangen der Regenten op het Eiland Java

(Peraturan tentang kewajiban-kewajiban, gelargelar, dan pangkat-pangkat para bupati di Pulau

Jawa) peraturan ini diperkirakan dikeluarkan

antara tahum 1925-1930. Dalam peraturan itu

disebutkan bahwa para bupati sebagai orang

nomor satu di kabupaten diperlakukan sebagai

“saudara muda” residen dan harus

diikutsertakan dalam musyawarah urusan

pemerintahan.

Ketiga, Staatsblad tanggal 2 April tahun 1870

no. 9 tentang pakaian dinas pegawai pribumi.

Dalam Staatsblad tersebut, pemerintah Hindia

Belanda menetapkan jenis pakaian kaum lakilaki dan cara serta waktu menggunakannya.

Peraturan ini menetapkan pakaian dinas yang

dipakai pada kesempatan resmi, seperti pada

waktu pelantikan suatu jabatan, pertemuan

resmi dengan pejabat Belanda, dan pesta

perayaan yang berkaitan dengan acara dinas.

Selain itu, ditetapkan pula pakaian dinas bila

akan melakukan perjalanan yang disebut

pakaian keprajuritan. Peraturan cara berpakaian

ini diberlakukan untuk semua kepala dan para

pegawai pribumi di Jawa dan Madura. Sementara

itu, pakaian untuk istri bupati tidak diatur secara

spesifik. Mereka biasanya menggunakan kebaya

dari bahan beludru dipadukan dengan kain jarik

motif batik. Untuk para bangsawan motif batik

yang digunakan adalah motif Parang Rusak

Barong� ,

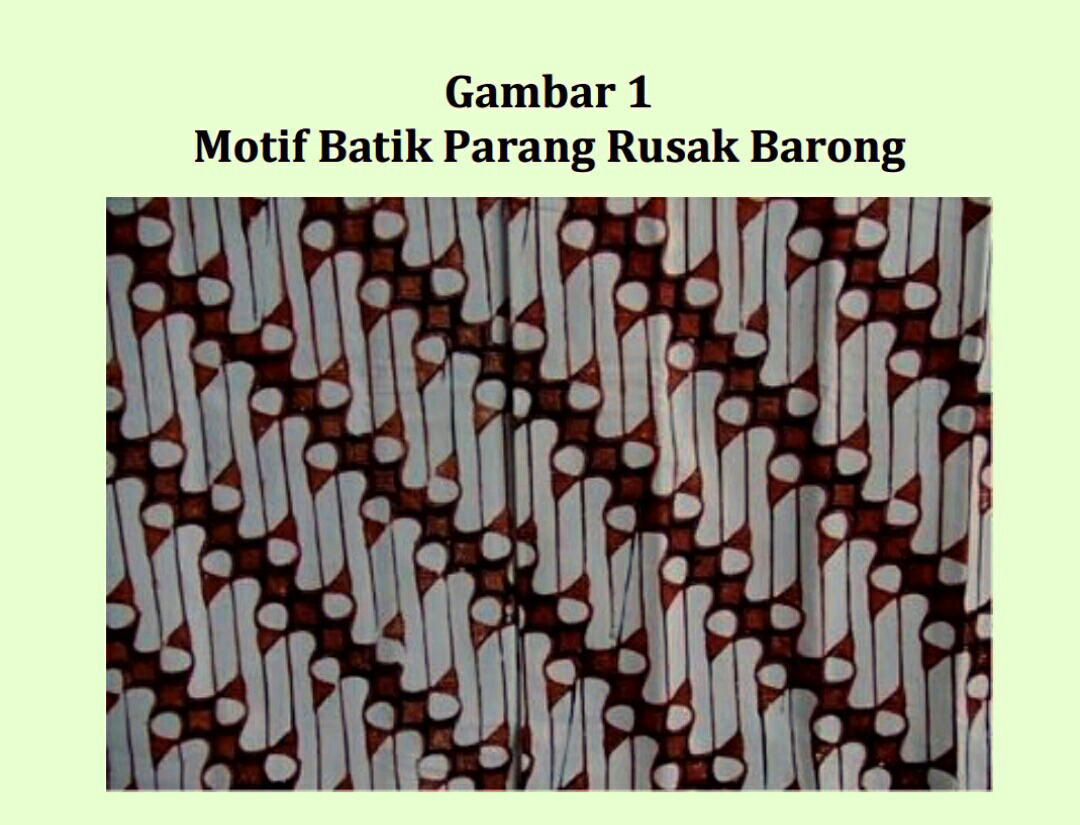

Gambar 1 adalah motif batik Parang Rusak

Barong. Motif batik tersebut hanya boleh

digunakan oleh para bangsawan bumiputra. Ide

membuat motif ini datang dari Sultan Agung

Hanyakrakusuma. Dia ingin menyatakan

pengalaman jiwanya sebagai seorang raja

dengan segala tugas dan kewajibannya serta

sebagai seorang manusia yang tidak berdaya di

hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber berikutnya adalah majalah. Dalam

artikel ini majalah yang diulas adalah majalah

Pedoman Istri dan Doenia Kita. Majalah Pedoman

Istri digagas oleh Rangkajo Chailan Sjamsoe

Datoe Toemenggoeng. Pedoman Istri terbit di

Batavia tahun 1932, kantor pusatnya berada di

Eijkmanpark. Dalam tiap terbitannya, majalah

tersebut menggunakan bahasa melayu. Oleh

karena Rangkajo Chailan Sjamsoe menggagas

pula organisasi Persatoean Istri Pegawai

Bestuur, maka isi berita majalah tersebut pun

didominasi oleh berita seputar perkumpulan

tersebut.

Gambar 2 merupakan satu di antara

beberapa model kebaya yang dimuat dalam

Majalan Pedoman Istri pada Rubrik Mode. Dalam

artikel tersebut dinyatakan bahwa sebaiknya

kebaya dibuat dari bahan lurik berwarna hijau

tua. Bagian tangan dibuat dari kain lain yang

cocok dan memiliki warna senada lurik. Bagian

dada disebut kutubaru. Bagian kutubaru dapat

menggunakan kain satin, crêpe, marocain, atau

charmeuse, sebaiknya dihiasi pula dengan motif.

Motif yang digunakan menggunakan kain yang

pemilihannya diserahkan kepada selera masingmasing perempuan. Motif itu disulam dengan

gambar bunga atau daun, bisa juga ditambah

dengan renda atau lamee.

Majalan Doenia Kita merupakan majalah

yang terbit pada November 1937 di Batavia.

Penggagas majalah ini adalah seorang tokoh

perempuan terkemuka bernama Alimah Latip.

Majalah Doenia Kita mengusung tema kemajuan

perempuan dari sudut pandang barat dan timur

karena dimotori oleh perempuan-perempuan

terpelajar yang juga tercatat sebagai anggota

Organisasi Istri Indonesia. Sehingga tulisan di

dalam majalah tersebut menyiratkan pemikiran

yang sama dengan Organisasi Istri Indonesia.

Dalam Majalah Doenia Kita terdapat Rubrik

Mode dimana rubric tersebut berisi pengetahuan

tentang model pakaian perempuan. Model

pakaian perempuan dalam majalah tersebut

dibagi berdasarkan waktu pemakaian (pagi,

siang, sore, dan malam).

Kebaya pada gambar 3 merupakan satu di

antara beberapa contoh model kebaya yang

digunakan perempuan berdasarkan waktu

pemakaian. Kebaya tersebut dibuat dari crêpe

georgette warna biji gandaria (lilac). Di bagian

bawah dihiasi hiasan dari beludru dan chiffon

warna ungu. Sekeliling badan, leher, dan tangan�dihiasi dengan potongan warna ungu dan

kancing tangan berwana senada.

Selain memuat aturan berpakaian

berdasarkan waktu pemakaian, dicantumkan

pula aturan berpakaian menurut tempat dan

situasi/keadaan. Misalnya, pakaian untuk acara

pesta dan kematian tentu saja berbeda. Jika pada

acara pesta perempuan disarankan

menggunakan pakaian yang indah dan mewah

agar kelihatan menarik, misalnya menggunakan

bahan kain sutera berwarna cerah dengan

berbagai motif. Lain halnya jika menghadiri acara

kematian.

Berdasarkan artikel dalam Majalah Doenia

Kita edisi No. 11, September 1938 halaman 6-7

dinyatakan bahwa orang Eropa menggunakan

warna hitam dan orang Tionghoa menggunakan

warna putih ketika menghadiri acara kematian.

Hal tersebut sebagai cara untuk menyatakan

kesedihan mereka. Namun, tidak demikian

halnya bagi bumiputra. Pada masa itu, tidak ada

pakaian khusus yang digunakan oleh bumiputra

untuk menghadiri acara kematian seseorang.

Artikel tersebut menyebutkan, bahwa kamu

bumiputra tidak perlu meniru orang Eropa atau

orang Tionghoa. Pakaian yang digunakan oleh

bumiputra untuk menghadiri acara kematian

adalah pakain yang pantas dan dapat

menunjukkan empati dan rasa duka cita kepada

keluarga.

Dalam Majalah Doenia Kita terdapat pula

pakaian berdasarkan status perempuan (lajang

atau menikah).

Gambar 4 merupakan gambar sebuah

kebaya untuk perempuan lajang. Potongannya

membentuk tubuh sehingga cocok digunakan

untuk perempuan yang bertubuh langsing.

Kebaya ini dibuat dari sutra berwarna blau muda

yang tidak berkilat, sedangkan kraag dan

manchet dibuat dari sutra berkilat yang

berwarna blau tua. Kain panjang yang dipakai

bermotif lereng berwarna kuning muda

mencolok.

Simpulan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak

Sejarawan asal Jerman, Leopold von Ranke, pada

abad ke-19 bahwa no document, no history. Oleh

karenanya, sumber dalam kajian sejarah

mempunyai kedudukan yang paling tinggi.

Artinya, ketika seseorang bermaksud menulis

karya sejarah, maka yang pertama harus

ditelusuri adalah sumber.

Berkait dengan sumber tentang sejarah

pakaian pada masa Pemerintahan Hindia

Belanda, dapat kita lihat bahwa sebelum abad ke-

20 Pemerintah Hindia Belanda sangat

berkepentingan mengatur tata cara berpakaian

para bupati. Hal itu disebabkan oleh dalam

struktur pemerintahan bumiputra kala itu,

bupati menempati posisi paling tinggi, rakyat

menganggap bahwa bupati sebagai representasi

seorang raja-dewa. Sehingga hubungan antara

rakyat dan bupati adalah hubungan kawulagusti. Pemerintah Hindia Belanda membuat

aturan berpakaian untuk menarik simpati rakyat

agar patuh pada perintah bupati sebagai pegawai

pemerintah kolonial.

Memasuki abad ke-20, terutama ketika

perempuan bumiputra mulai diizinkan untuk

menempuh pendidikan di sekolah Eropa untuk

bumiputra, muncullah kesadaran di kalangan

perempuan bumiputra. Kesadaran tersebut

meliputi kesadaran berpikir, berperilaku, dan

berpenampilan. Sehingga munculah gagasan

mendirikan organisasi dan menerbitkan majalah

sebagai corong perjuangan mereka. Hal itu juga

yang menyebabkan pada abad ke-19 belum

ditemukan sumber tentang ragam pakaian

perempuan.

�

.jpg)