Tampilkan postingan dengan label bangunan zaman belanda. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label bangunan zaman belanda. Tampilkan semua postingan

bangunan zaman belanda

wajah Indonesia secara keseluruhan. Dalam banyak aspek kehidupan, kolonialisme dianggap lebih

banyak memberikan efek negatif daripada efek positif karena memunculkan banyak korban jiwa

dan harta benda. Demikian pula pada bidang arsitektur khususnya permukiman.Permukiman

kolonial Belanda di Indonesia terlihat berbeda dengan permukiman lokal, hal ini disinyalir karena

permukiman kolonial Belanda lebih mendasarkan dirinya pada pertimbangan-pertimbangan logis

dibandingkan dengan permukiman untuk masyarakat lokal yang relatif menonjolkan lebih banyak

aspek budaya maupun kosmologi. Adapun beberapa pertimbangan logis yang dimaksud disini

adalah kelengkapan infrastruktur, kesehatan lingkungan, serta aspek kenyamanan yang lebih

terjamin. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemilihan lokasi untuk permukiman kolonial Belanda

di Indonesia yang tidak berbaur dengan etnis lain. Dengan demikian maka kehadiran permukiman

kolonial Belanda semakin memarginalkan permukiman tradisional yang telah ada sebelumnya,

terlebih setelah diterapkannya beberapa kebijakan yang mengatur masalah tata wilayah seperti

wijkenstelsel (permukiman berdasarkan etnis), decentraliewet (desentralisasi pemerintahan),

stadvormingordonantie (pembangunan perkotaan), dan lain-lain.

Jawa pada masa kolonialisasi Belanda memegang peranan penting sebagai pusat dari

pemerintahan maupun ekonomi. Oleh karenanya tidak heran jika pembangunan pada masa

penjajahan Belanda banyak dilakukan di Jawa. Dalam bidang permukiman, migrasi penduduk

Eropa ke Indonesia membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kemajuan maupun pemekaran

kota dengan dibukanya daerah-daerah baru untuk permukiman bagi orang-orang Eropa khususnya

Belanda. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki melahirkan pendekatan efektif dan efisien yang

salah satunya diwujudkan dalam pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam rangka

menyediakan permukiman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat khususnya

setelah diterapkannya Politik Etis dan Decentraliewet. Selain itu kebutuhan untuk menghadirkan

rasa aman dan nyaman melalui penyesuaian diri dengan iklim dan lingkungan setempat membawa

pembaharuan pada wujud arsitektur permukiman Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia. Hal

tersebut dapat dilihat pada kemunculan Arsitektur Indo Eropa atau yang sering disebut sebagai

Arsitektur Indis. Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kehadiran orang-orang Eropa khususnya Belanda

ke Indonesia yang semula hanya sekedar berdagang berubah menjadi ingin menguasai komoditas

dagang dan hal ini kemudian memunculkan praktek kolonialisasi yang selanjutnya mempengaruhi

kebudayaan asli hingga memunculkan kebudayaan baru yang belum pernah ada sebelumnya yaitu

kebudayaan indis. Lebih lanjut Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kebudayaan Indis

tercermin pada berbagai macam elemen fisik maupun non fisik termasuk didalamnya adalah

arsitektur.

Sejarah perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia telah dimulai sejak VOC

memulai aktivitas perdagangannya pada tahun 1602 dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial

Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai dengan 1942. Selama praktek kolonialisasi Belanda di

Indonesia, Arsitektur kolonial telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan politik

penjajahan dan kebudayaan yang diberlakukan oleh Belanda (Soekiman, 2011: 21-38). Senada

dengan Soekiman, Silas (2005) berpendapat bahwa wujud arsitektur yang paling responsif

terhadap perubahan adalah rumah tinggal, oleh karena itu maka dengan mengamati

perkembangan arsitektur permukiman kolonial di Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana

Arsitektur kolonial yang dibawa dari Eropa berkembang di Indonesia dengan pendekatan formal

dan rasional sehingga menjadi arsitektur yang responsif terhadap keadaan lingkungannya.

Selanjutnya, Suptandar (2001), Silas (2005), De Vletter (2009), maupun Soekiman (2011)

sepakat bahwasanya peran dari Arsitektur kolonial yang diterapkan di Indonesia khususnya Jawa

adalah sebagai simbol kekuasaan dari kolonialisasi Belanda, dan secara perlahan namun menjadi

simbol identitas yang diikuti oleh masyarakat lokal agar dapat dekat dengan penguasa, inilah cara

bagainana pendekatan arsitektur dan tata kota ala barat mempengaruhi arsitektur dan tata kota

lokal.

B. Arsitektur Kolonial, Pembangunan, dan Modernisasi Arsitektur di Indonesia

Pada sub bab ini dan seterusnya akan diperbandingkan pendapat dan teori mengenai

perkembangan umum arsitektur kolonial Belanda di Indonesia dari 6 buah artikel dalam buku atau

buku yang ditulis oleh 5 orang peneliti arsitektur yang berbeda. Selain itu juga akan dikaji artikel

lain sebagai penunjang atau tambahan dari isi tulisan ini. Lebih detail mengenai judul artikel atau

buku dan nama penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Tulisan Yang Digunakan Sebagai Rujukan Utama

No. Nama Penulis Tahun Judul Artikel dalam Buku / Buku

1. Johannes Widodo 2007 Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi,

Adaptasi, Akomodasi, dan Hibridisasi

2. Cor Passchier 2007 Arsitektur Kolonial di Indonesia Rujukan dan

Perkembangan: Masa lalu Dalam Masa Kini

Arsitektur Indonesia

3. Handinoto 2010 Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa

Kolonial

4. Cor Passchier 2012 Mencari Arsitektur Indonesia yang Utama Pada

Masa Akhir Kolonial: Tegang Bentang

5. Amir Sidharta 2012 Ketengangan dan Perdebatan dalam Sejarah

Arsitektur Modern Indonesia

6. Emile Leushuis 2014 Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia

Sumber: Wihardyanto, 2019

Dari keenam tulisan yang dikaji, semua peneliti membagi periode perkembangan Arsitektur

Kolonial di Indonesia berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pembangunan di Pulau

Jawa pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pulau Jawa digunakan sebagai representasi

dari Indonesia karena sebagian besar pembangunan maupun kebijakan politik, ekonomi, sosial,

dan budaya yang diterapkan oleh Belanda mengacu pada kondisi yang ada di Pulau Jawa. Hal ini

mengakibatkan kondisi Pulau Jawa tampak berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia dalam hal

kemajuan pembangunan. Salah satu contohnya adalah sebagian besar jalur kereta api di Indonesia

terdapat di Pulau Jawa yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi

dari pedalaman menuju pelabuhan. Oleh karena itu maka dengan mengamati perkembangan

Arsitektur Kolonial Belanda di Jawa diharapkan dapat mewakili sebagian besar dari perkembangan

Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia.

Dari kajian literatur yang dilakukan, diketahui bahwasanya periode perkembangan

Arsitektur Kolonial dapat dikategorikan menjadi 2 fase, fase pertama yang berlangsung antara

tahun 1602 M s.d. 1799 M dan fase kedua berlangsung antara tahun 1800 M samap dengan 1942 M.

Pembagian fase tersebut tampaknya didasarkan pada perbedaan orientasi maupun visi misi dari

pendudukan Belanda di Indonesia khususnya Jawa. Pada fase pertama, semua peneliti sepakat

bahwasanya Belanda belum melakukan pembangunan yang terencana di Indonesia karena VOC

memfokuskan pada usaha monopoli perdagangan, sedangkan pada fase kedua Pemerintah Kolonial

Belanda telah melakukan pembangunan yang terencana karena telah berorientasi kepada

penguasaan wilayah beserta sumber dayanya (kolonialisasi).

Dikarenakan orientasi yang lebih difokuskan pada perdagangan maka wujud Arsitektur

Eropa yang muncul di Indonesia pada masa VOC terbatas pada pos perdagangan berupa benteng,

dan rumah-rumah merangkap gudang penyimpanan bergaya Klasik Eropa yang terdapat di daerah

sekitar benteng. Wujud arsitektur tersebut berbeda dengan arsitektur lokal yang ada dan belum

pernah dibangun di Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu maka Widodo (2007), dan Sidharta

(2012) menyebutkan modernisasi arsitektur di Indonesia dimulai pada masa ini (disebutkan

sebagai Masa Modern Awal). Lebih lanjut Widodo (2007) menyatakan bahwasanya sebelum abad

ke-19 bangunan bergaya arsitektur Eropa masuk dan berkembang di Indonesia dengan cara

transplantasi arsitektur yakni dengan menerapkan mentah-mentah arsitektur Eropa di Indonesia

tanpa sebelumnya dikontekstualisasikan terlebih dahulu. Benteng maupun bangunan lain didirikan

dengan cara meniru apa yg dibangun di Eropa atau Belanda tanpa adanya penyesuaian terlebih

dahulu (Gambar 1). Berbeda dengan yang terjadi pada abad ke 19 dan setelahnya dimana

penerapan Arsitektur Eropa di Indonesia telah terlebih dahulu mengalami proses pemikiran

mendalam mengenai proses adaptasi, akomodasi, serta fusi. Hal senada ditambahkan oleh Sidharta

(2012) yang menjelaskan bahwa pada abad ke 19 Arsitektur Eropa diterapkan di Indonesia melalui

proses adaptasi dan akulturasi. Lebih lanjut Sidharta (2012) berpendapat bahwasanya dibidang

permukiman, VOC tidak memiliki perencanaanpembangunan permukiman karena orientasi

kegiatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya dalam waktu

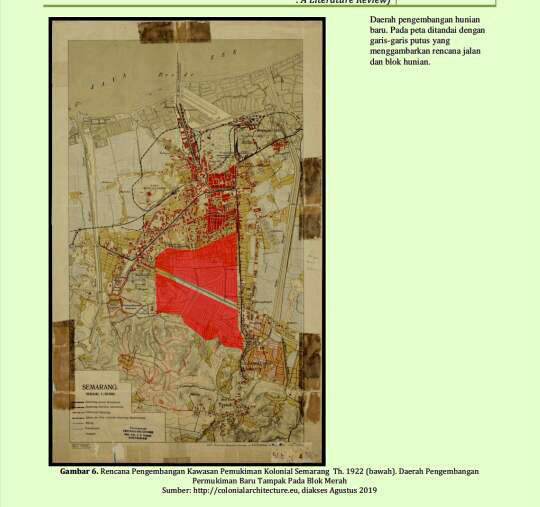

cepat. Berbeda dengan masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mulai merencanakan

permukiman secara sistematis. Salah satu indikasinya adalah mulai adanya gambar-gambar

rencana perluasan kota yang didalamnya terdapat rencana pengembangan kawasan permukiman

kolonial.

bahwasanya modernisasi arsitektur di Indonesia

belum terjadi pada masa VOC, melainkan baru terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia

Belanda. Hal ini terlihat pada tidak adanya label modern yang diberikan pada kurun waktu tahun

1602 sampai dengan 1799 oleh para peneliti tersebut. Para peneliti tersebut menguraikan

beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa modernisasi arsitektur baru terjadi pada saat

Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, yang pertama adalah adanya pembangunan yang

lebih tersistematis dan memiliki landasan. Kedua adalah adanya beberapa kebijakan sosial politik

seperti misalnya Politik Liberalisasi, Politik Etis, serta Politik Desentralisasi yang selain

mempercepat arus barang, jasa, dan manusia, juga mempercepat informasi masuk dari Eropa ke

Indonesia sehingga muncul paradigma baru dalam pembangunan. Penulis berpendapat

bahwasanya kemunculan gerakan modernisme di Eropa merupakan salah satu yang berpengaruh,

dimana paradigma arsitektur yang lebih terukur mengikis romantisme arsitektur zaman klasik.

Salah satunya dengan lebih mengedepankan aspek fungsi daripada dekorasi serta lebih

mengeksplorasi penggunaan material dan teknologi fabrikasi. Lebih lanjut, dengan memahami uraian dari Handinoto (2010), Passchier (2007 dan 2012),

serta Leushuis (2014), penulis berpendapat bahwasanya peralihan kekuasaan dari VOC kepada

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga membawa perubahan orientasi pembangunan yang

ditandai dengan adanya usaha untuk membangun konektifitas darat antar wilayah di Indonesia

alih-alih jalur laut. Hal tersebut dapat dilihat pada masa VOC daerah-daerah yang maju adalah

daerah-daerah pesisir yang memiliki pelabuhan dan jalur perdagangan antar pulau untuk

memfasilitasi memonopoli perdagangannya. Sebaliknya daerah pedalaman sebagai pusat produksi

pertanian dan perkebunan kurang mendapatkan perhatian karena sulitnya akses. Artefak fisik

yang dapat kita lihat adalah banyaknya benteng-benteng dibangun di tepi laut atau muara sungai

sebagai pos perdagangan VOC. Berbeda dengan masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

dimana konektifitas antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman atau antar daerah pedalaman

mulai ada dengan dibangunnya jalan pos besar (De Grote Postweg)Anyer - Panarukan, serta jalur

kereta api. Dampak dari adanya jalur pos maupun jalur kereta api tersebut adalah mulai

terbukanya daerah-daerah baru dipedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh dan dengan

terbukanya daerah baru ditambah arus barang, jasa, dan manusia yang semakin lancar maka

pembangunanpun akan semakin merata dan kebutuhan akan permukiman semakin besar.

Pernyataan tersebut didukung oleh Passchier (2007) bahwa fase modernisasi arsitektur di

Indonesia dimulai dari penerapan beberapa kebijakan kolonialisasi seperti misalnya cultuurstelsel

(tanam paksa), dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan itu maka diperlukan pembangunan

infrastruktur jalan yang dimulai dari pembangunan De Grote Postweg dan dilanjutkan dengan

pembangunan jalur kereta api.

Pembangunan di Indonesia dirasa semakin pesat setelah adanya pemberlakukan Politik Etis

yang kemudian disusul oleh pemberlakuan Agrarischewet (Undang-Undang Liberalisasi Agraria),

dan Decentraliewet. Penerapan politik, serta undang-undang tersebut berkorelasi terhadap

meningkatnya jumlah industri baik industri sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor

lainnya (Soekiman, 2011). Dengan demikian maka terjadi pula lonjakan penduduk Eropa yang

masuk ke Indonesia dalam rangka berinvestasi ataupun bekerja, dan hal ini menyebabkan lonjakan

kebutuhan permukiman dalam skala besar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah

Kolonial Hindia Belanda dalam rangka penyediaan dan pembangunan permukiman adalah dengan

diadakannya Konggres Perumahan Rakyat tahun 1922 yang terkenal dengan diskusi yang hangat

antara Ir. Herman Thomas Karsten dan Ir. C.P. Wolff Schoemaker mengenai perbedaan peran

pemerintah dalam penyediaan kebutuhan permukiman yang sehat bagi semua golongan Warga

Hindia Belanda.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, didapatkan informasi bahwasanya kehadiran

arsitektur kolonial Belanda di Indonesia sebagai momentum modernisasi arsitektur di Indonesia

dapat ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah arsitektur kolonial Belanda sebagai sebuah

produk arsitektur yang wujudnya sama sekali berbeda dan sebelumnya belum pernah ada

misalnya adalah benteng dari bahan batu atau batu bata seperti yang terdapat di Eropa.Sisi yang

kedua adalah arsitektur kolonial Belanda ditinjau dari paradigma yang menghasilkan prinsipprinsip arsitektur baru yang lebih modern tanpa mengesampingkan arsitektur yang sudah ada

sebelumnya, misalnya adalah Arsitektur Indis pada bangunan rumah tinggal.

Penulis sendiri lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya modernisasi

arsitektur di Indonesia terjadi pada masa Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Hal ini

dikarenakan pada masa VOC, pembangunan arsitektur belum dilandasi oleh suatu pemikirankomprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan fungsi, struktur, konteks sosial, dan

lingkunganserta tidak berlandaskan aturan tertentu.

C. Perkembangan Permukiman Kolonial di Indonesia Masa VOC

Pada masa VOC pembangunan dilakukan untuk menunjang perdagangan dan pengangkutan

komoditas dari Indonesia menuju Belanda. Sidharta (2012) menjelaskan bahwasanya pada masa

VOC, orang-orang Eropa khususnya Belanda umumnya tidak memiliki keinginan untuk menetap di

Indonesia karena mereka umumnya adalah pedagang dan militer yang ditugaskan untuk

memonopoli komoditas pertanian dan perkebunan untuk dibawa dan diperdagangkan di Eropa.

Handinoto (2010) menambahkan bahwasanya guna mendukung usaha tersebut maka VOC

membangun pos-pos perdagangan yang tidak jarang dilengkapi fasilitas keamanan berupa benteng

di daerah pesisir dan membangun konektifitas melalui jalur laut diantara pos-pos perdagangan

tersebut. Senada dengan Handinoto (2010), Leushuis (2014) menekankan bahwa benteng

merupakan titik pertumbuhan arsitektur kolonial pada masa VOC. Jika perdagangan didaerah itu

ramai atau strategis maka benteng juga akan semakin besar dan tidak jarang tumbuh pemukiman

kolonial disekitarnya. Penjelasan tambahan mengenai hal ini dapat diketahui dari Buku Fort in

Indonesia yang diterbitkan tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia yang menjelaskan bahwasanya untuk menunjang kesuksesannya, VOC terlibat pada

intrik politik atau suksesi kerajaan lokal dengan imbalan mendapatkan hak monopoli perdagangan

dan tanah yang kelak berkembang sebagai daerah permukiman bagi orang-orang Eropa atau

daerah pertanian dan perkebunan yang berstatus sebagai tanah partikelir.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, penulis merujuk pada pernyataan

Passchier (2007) yang meskipun tidak secara tegas, membagi pembangunan pada masa VOC

menjadi 2 periode yaitu periode Benteng (1600 s.d. 1750an) dan periode Di Luar Benteng (1750 -

1799). Pada periode benteng, keamanan komoditas dan kelancaran pengiriman menjadi hal yang

utama, sehingga aspek sekuritas dan fungsionalitas perdagangan menjadi penting. Kenyamanan

tinggal untuk orang-orang yang bekerja pada sektor perdagangan tidak dianggap prioritas karena

seakan-akan mereka menilai dirinya hanya transituntuk mengambil barang dagangan. Oleh karena

itu mereka merasa cukup untuk tinggal di dalam benteng tersebut. Hanya jika perdagangan

semakin maju dan VOC memiliki kekuasaan lebih atas tanah pesisir maka mereka dapat

membangun permukiman di luar benteng namun lokasinya tidak terlalu jauh atas pertimbangan

keamanan.

Passchier (2007), Raap (2015), dan Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan

mengenai kawasan permukiman dan bentuk arsitekturnya.Mereka menjelaskan bahwasanya

kawasan benteng dan permukiman orang-orang Belanda cukup jauh dari permukiman lokal yang

umumnya didaerah pedalama.Apalagi setelah terjadinya peristiwa pemberontakan Cina di

Tangerang, kebijakan pemisahan permukiman Eropa dengan bangsa lain semakin diperketat

dengan penerapan politik wijkenstelsel dan passenstelselyaitu penerapan kebijakan pelaporan dan

biaya keluar masuk wilayah tertentu (Gambar 2). Ketiga penulis diatas juga menjelaskan

bahwasanya bentuk rumah bergaya Eropa dua lantai yang efisien mirip dengan gaya arsitektur di

kota-kota besar di Belanda juga ditemukan di kota-kota besar di Hindia Belanda lengkap dengan

parit atau kanal-kanal yang selain berfungsi sebagai jalur transportasi juga berfungsi sebagai

sanitasi dan keamanan.

Cor Passchier (2007) secara spesifik menyebutkan bahwasanya ruang-ruang atau bangunan

di dalam benteng, termasuk di dalamnya untuk fungsi permukiman dibangun dengan pola grid

untuk lebih memaksimalkan faktor keamanan karena pengawasan, dan mobilisasi tentara akan

lebih mudah, hal ini seperti yang dianjurkan oleh penasihat militer Pangeran Oranye yaitu Simon

Stevin (1548-1620). Lebih lanjut Passchier (2007) menjelaskan bahwa pola grid ini juga

diterapkan untuk permukiman kolonial di sekitar benteng dengan maksud dan tujuan yang sama serta mempermudah pembangunan kanal yang salah satu tujuannya adalah sebagai saluran air

kotor. Sedikit berbeda dengan periode benteng, pada periode luar benteng, Passchier (2007)

menjelaskan bahwa VOC mulai membuka akses secara terbatas ke daerah pedalaman. Disini

mereka memanfaatkan tanah hadiah dari penguasa lokal sebagai tanah partikelir yang disewakan

atau diperjualbelikan kepada pengusaha Belanda. Pada periode ini mulai tumbuh rumah-rumahlandhuis, yaitu rumah besar yang memiliki lahan yang sangat luas karena diperuntukkan juga bagi

pertanian atau perkebunan beserta fasilitas pendukungnya seperti misalnya tempat tinggal untuk

budak. Sebagai keterangan tambahan, Gill (1998) menggambarkan landhuis ini sebagai rumah

berasitektur campuran yang berukuran besar, berada ditengah-tengah perkebunan, memiliki akses

jalan ke pelabuhan, serta jauh dari pemukiman lokal (Gambar 3).

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya sifat

permukiman kolonial pada masa ini cenderung tertutup dan eksklusif. Mereka membangun dengan

mentransplantasikan (mencangkokkan) gaya arsitektur Eropa, memposisikan permukimannya

jauh dari permukiman lokal dan menyediakan segala sesuatunya khusus untuk kebutuhan mereka

sendiri. Kesemuanya dikelola dalam pola permukiman berbentuk grid.

D. Perkembangan Permukiman Kolonial Di Indonesia Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial

Belanda semakin pesat. Hal ini menurut Sidharta (2012) dilatarbelakangi oleh kebangkrutan VOC

dan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan demikian maka terjadi perubahan

orientasi Belanda yang semula hanya berdagang menjadi menguasai sumber daya alam untuk

jangka waktu yang panjang (kolonialisasi). Untuk menunjang kolonialisasi tersebut perlu disusun

sistem pemerintahan dan ekonomi yang memerlukan rencana pembangunan yang sistematis,

termasuk didalamnya adalah penyediaan permukiman kolonial beserta fasilitas pendukungnya.

Mulai adanya rencana pembangunan yang sistematis inilah yang dinyatakan oleh Passchier

(2007) sebagai titik mula modernisasi pembangunan di Indonesia. Lebih lanjut Passchier (2007)

maupun Handinoto (2010) menjelaskan bahwa untuk mengawalinya pemerintah kolonial Belanda

terlebih dahulu meningkatkan keamanan sekaligus memeratakan arus barang, jasa,dan manusia di

daerah dengan cara membangun infrastruktur jalan antar daerah khususnya di Pulau Jawa.

Pembangunan De Grote Postweg dari Anyer hingga Panarukan tahun 1808 dapat dikatakan sebagai

proyek yang strategis meskipun memakan korban jiwa yang banyak. Karena adanya jalan ini maka

kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa dapat terhubung dan menciptakan konektifitas

yang cukup kuat dari sisi keamanan, dan ekonomi. Diduga adanya jalan raya pos ini menjadi salah

satu pertimbangan Pemerintah Kolonial Belanda optimis menerapkan kebijakan cultuurstelsel pada

tahun 1830 karena jalur pengangkutan menuju pelabuhan dan selanjutnya diangkut menuju ke

negeri Belanda semakin mudah. Selain itu dengan adanya proyek ini, tumbuh pula beberapa kota

baru sebagai penyokong kota pelabuhan yang sudah ada sebelumnya.

Selanjutnya untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur jalan yang

sudah ada serta membuka daerah pedalaman sebagai pusat pertanian maupun perkebunan baru

maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun jaringan jalan kereta api yang dimulai pada

tahun 1873 dengan jalur Semarang-Tanggung. Tujuan utama dari adanya jalur-jalur kereta api ini adalah untuk memudahkan jalur pengangkutan hasil bumi dari daerah pedalaman menuju stasiun

pelabuhan untuk kemudian dikapalkan, namun demikian lambat laun dikembangkan pula untuk

pengangkutan manusia karena tingginya permintaan. Keberhasilan dari pembangunan jalur kereta

api tampaknya berkorelasi pada perkembangan ekonomi disuatu wilayah maupun kota di

Indonesia khususnya di Pulau Jawa, hal ini seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010) dan

Leushuis (2014). Penulis berpendapat bahwasanya kehadiran kereta api di daerah pedalaman

turut mendorong migrasi orang-orang Eropa menuju pedalaman untuk mengembangkan usahanya.

Lama-kelamaan migrasi tersebut menyebabkan munculnya permukiman kolonial di daerah

pedalaman. Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan bahwasanya keberadaan jalurjalur kereta api seringkali menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengembangan kota ataupun

permukiman kolonial.

Menjelang abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Politik Etis (1902) dan

beberapa kebijakan yang nantinya akan mendorong pertumbuhan permukiman bagi masyarakat

Eropa lebih pesat. Kebijakan tersebut adalah agrarischewet yang diterapkan tahun 1870-1942 dan

decentralisatiewet yang diterapkan tahun 1903-1942. Handinoto (2010), Sidharta (2012),

Passchier (2012), dan Leushuis (2014) sepakat menyatakan bahwa setelah penerapan Politik Etis

sampai dengan tahun 1942 sebelum penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang, pertumbuhan

permukiman bagi orang-orang Eropa lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada

periode ini jumlah kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia mengalami peningkatan yang

signifikan dengan latar belakang mereka yang bermigrasi ke Indonesia pun semakin beragam. Hal

ini mendorong pembaharuan di segala aspek kehidupan di Indonesia akibat masuknya paradigma

baru ditengah-tengah paradigma yang sudah ada Surjomihardjo (2008).

Migrasi yang cukup besar dari orang-orang Eropa selanjutnya mendorong Pemerintah

Kolonial Belanda untuk memikirkan bagaimana menyediakan permukiman yang sehat dalam

jumlah yang banyak. Oleh karena itu pemerintah mencoba merencanakan dan membangun

kawasan permukiman kolonial baru di luar kota melalui suatu pola kemitraan publik-privat. Hal ini

seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010), setelah tahun 1900-an Pemerintah Kolonial Belanda

mulai melakukan perencanaan pengembangan kota di Indonesia secara menyeluruh terutama

mengenai pembangunan kawasan hunian baru yang lebih baik dari segi kesehatan dan kesesuaian

dengan iklim dan lingkungan setempat dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip arsitektur lokal

kedalam perancangannya. Leushuis (2014) menambahkan bahwasanya Pemerintah Kolonial

Belanda banyak memanfaatkan tanah-tanah partikelir yang berada diluar kota sebagai kawasan

permukiman kolonial baru yang lebih sehat (Gambar 4).

Dengan beberapa pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya perancangan

permukiman kolonial baru ini lebih sehat karena mendapatkan kualitas lingkungan dan udara yang

lebih baik, memiliki infrastruktur yang lebih lengkap karena direncanakan dan dibangun dengan

perhitungan yang matang, serta lebih terjangkau karena memiliki harga tanah yang lebih murah

dibandingkan di pusat kota. Tidak lupa prinsip garden city ala Ebenezer Howard yang saat itu

tengah populer di Eropa dan Amerika bisa diterapkan karena ketersediaan lahan yang

memungkinkan. Namun demikian, menurut Leushuis (2014) dan Passchier (2012), pola grid

tampaknya tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan permukiman kolonial baru tersebut.

Penulis menduga bahwasanya pola grid sangat efektif dan efisien untuk pembangunan

infrastruktur penunjang permukiman.Lebih lanjut Passchier (2012) menyatakan bahwasanya pemerintah menggandeng pihak

swasta untuk memenuhi kebutuhan permukiman setelah tahun 1900-an, terutama setelah

pemberlakukan decentraliewet. Pemerintah pusat memposisikan diri sebagai regulator yang

memiliki tugas untuk menyiapkan rencana pengembangan permukiman, dan mengatur regulasi

pendukungnya, pemerintah daerah bertugas untuk serta menyiapkan lahan, serta membangun

infrastruktur permukimannya, sedangkan pihak swasta berperan sebagai pengembang dan

memasarkan. Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa tidak heran jika kawasan maupun

arsitektur permukiman kolonial ketika itu selain harus memenuhi kriteria sehat dan sesuai dengan

iklim setempat juga harus dibangun dengan gaya perancangan yang paling modern ketika itu agar

mudah dijual (Gambar 5).

Sidharta (2012) mengingatkan bahwa adanya Kongres Perumahan Rakyat pada tahun 1922

tidak dapat dikesampingkan pada perkembangan pembangunan permukiman saat itu. Adapun

tema diskusi pada konggres tersebut adalah penyediaan hunian yang sehat yang terjangkau.

Dimulai dari pemilihan lahan yang tepat untuk permukiman, ketersediaan infrastruktur dasar

penunjang permukiman yang cukup, serta arsitektur rumah tinggal yang sesuai terhadap iklim dan

lingkungan lokal. Passchier (2012) menambahkan bahwa alih-alih menyediakan permukiman

sehat untuk semua lapisan masyarakat di Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda justru

hanya berfokus pada sektor permukiman bagi masyarakat Eropa dengan mewujudkan kawasan

permukiman yang ekslusif.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah

permukiman kolonial lebih terencana dibandingkan pada masa VOC dengan mempertimbangkan

faktor infrastruktur permukiman, serta arsitektur yang lebih adaptif dengan kondisi iklim dan

lingkungan lokal. Meskipun demikian permukiman kolonial tersebut masih mempertahankan pola

grid dan bersifat eksklusif terpisah dari permukiman etnis lain.

E. Perkembangan Pembangunan Permukiman Kolonial di Indonesia dari Masa ke Masa

Dari ulasan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan

dalam prinsip pembangunan permukiman kolonial di Indonesia pada masa VOC dan Pemerintah

Kolonial Belanda yang diakibatkan perbedaan orientasi serta visi misi dari dua lembaga tersebut.

Perbedaan tersebut mampu mempengaruhi wujud dari arsitektur permukiman kolonial. Dari

kajian teori diketahui bahwasanya orang-orang Belanda pada masa VOC belum ada keinginan

untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Sehingga metode penerapan arsitektur Eropa di

Indonesia pada masa VOC dinilai lebih mengedepankan keamanan dan sesuai dengan pengetahuan

yang dimiliki melalui metode transplantasi tanpa memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan

lingkungan setempat.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Dari kajian

literatur diketahui bahwasanya keinginan untuk melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia mulai

ada pada masa ini, dan hal ini berpengaruh pada keinginan untuk menetap dan membangun dalam

jangka waktu yang lama. Metode penerapan arsitektur Eropa atau Belanda di Indonesia pada masa

ini dinilai lebih memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan lingkungan setempat dengan lebih

mengedepankan metode adaptasi demi mendapatkan kenyamanan selain keamanan.

Selanjutnya, dari kajian literatur kita dapat mengetahui bahwasanya permukiman kolonial

di Indonesia dimulai dari permukiman di dalam benteng yang dibangun oleh VOC, permukiman

tersebut dapat berkembang menjadi permukiman di daerah sekitar benteng jika perdagangan di

suatu daerah dikatakan maju sehingga menarik banyak pedagang VOC untuk datang di daerah tersebut. Sehingga menurut beberapa literatur lain, benteng sering disebut juga sebagai salah satu

cikal bakal suatu kota kolonial. Lebih lanjut dari kajian literatur yang dilakukan, penulis menduga

bahwasanya permukiman di dalam benteng tersebut sifatnya merupakan permukiman temporer

yang didirikan dalam rangka menunjang fungsi perdagangan. Bentuk arsitektur permukimannya

tidak khas karena hanya menyesuaikan wujud dari arsitektur benteng itu sendiri. Selanjutnya,

karena daya tampung di dalam benteng dirasa tidak lagi memungkinkan, maka pedagang-pedagang

Belanda bagian dari persekutuan dagang VOC yang datang belakangan sebagai akibat dari adanya

monopoli perdagangan yang menguntungkan Belanda menggunakan lahan di sekitar benteng

untuk membangun huniannya. Arsitektur yang berkembang untuk permukiman di sekitar benteng

adalah relatif menyerupai arsitektur hunian yang ada di Belanda. Belum adanya keinginan untuk

menetap dalam jangka waktu yang panjang tampaknya mempengaruhi keinginan Belanda untuk

tidak mempelajari dan menggunakan arsitektur lokal yang relatif lebih sesuai untuk iklim dan

lingkungan setempat. Selain tentunya alasan keterbatasan sumber daya.

Dari beberapa sumber kajian literatur diketahui pula bahwasanya diakhir masa VOC

muncul suatu bentuk permukiman yang dibangun secara mandiri oleh orang-orang Belanda yang

terletak di luar benteng. Permukiman tersebut dikenal dengan istilah landhuis, suatu bentuk

permukiman yang terintegrasi dengan area pertanian atau perkebunan sebagai penyedia

komoditas dagang. Dalam membangun landhuis, proses adaptasi terhadap iklim maupun

lingkungan setempat mulai diterapkan dalam merancang rumah tinggal untuk orang-orang Eropa

atau Belanda. Lebih lanjut, jika dilihat dari foto-foto yang ada, proses adaptasi tersebut dilakukan

dengan cara meniru bentuk-bentuk arsitektur lokal yang sudah ada sebelumnya.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda merupakan era baru bagi pembangunan permukiman

kolonial di Indonesia. Keinginan untuk menetap dan menguasai Indonesia memunculkan orientasi

untuk membangun. Salah satu yang dikedepankan sebagai modal awal pembangunan adalah

adanya jalur transportasi yang terencana untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia.

Oleh karena itu kemudian muncullah kebijakan untuk membangun jalan pos besar yang

menghubungkan hampir seluruh kota di pantai utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dan jalur

transportasi kereta api yang menghubungkan daerah-daerah pesisir dengan daerah pedalaman di

bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Selain itu,darianalisis yang telah dilakukan sebelumnya

diketahui bahwasanya pembangunan jalan raya pos dan jalur transportasi kereta api ada kaitannya

pula dengan beberapa kebijakan politik yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seperti

memperlancar pelaksanaan dari cultuurstelsel, serta mendorong munculnya agrarischewet, dan

decentraliewet karena dengan adanya jalur transportasi darat yang relatif komplit untuk masa itu

maka daya dukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk daerah pesisir maupun

pedalaman relatif sama sehingga menjadi daya tarik bagi investor. Dari kajian literatur diketahui

pula bahwasanya pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, pembangunan

permukiman kolonial mulai dirancanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan perencanaan

maupun rencana pengembangan kota. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan

pemukiman tidak didukung oleh kemampuan finansial Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena

itu maka dibentuklah sistem kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan

permukiman kolonial guna mewujudkan keinginan untuk membangun suatu kawasan khusus

permukiman yang lebih baik dan terjangkau di luar kota dimaksudkan untuk merespon masalah

kesehatan dan kesesuaian dengan iklim dan lingkungan setempat.

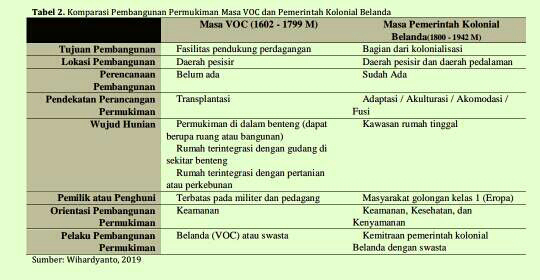

Untuk mempermudah memahami penjabaran mengenai perbandingan antara

pembangunan permukiman kolonial Belanda pada masa VOC (1602 - 1799 M) dan Pemerintah

Kolonial Belanda (1800 - 1942 M) penulis mencoba mengilustrasikannya pada Tabel. 2 seperti

berikut :Permukiman kolonial pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda memiliki beberapa

karakteristik. Yang pertama adalah permukiman kolonial dibangun di kawasan yang terpi sah dari

permukiman etnis lain dan memiliki teritori yang jelas. Hal ini selaras dengan Silas (2005) yang

menyatakan bahwa permukiman pribumi atau yang akrab disebut sebagai kampung cenderung

berkembang secara organik mengisi ruang-ruang kota tanpa batas-batas yang jelas. Yang kedua

adalah permukiman untuk orang-orang Eropa atau Belanda dibangun dengan pendekatan logis

formal, hal ini diindikasikan dengan bentuk permukiman yang cenderung grid dan fasilitas publik

yang relatif lengkap pada masanya. Seperti yang dijelaskan oleh Soekiman (2011) bahwasanya

warga kulit putih merupakan warga kelas pertama yang mendapatkan keutamaan dalam banya hal,

salah satunya adalah fasilitas publik. Selain itu, dengan menggunakan pola grid maka

pembangunan infrastruktur permukiman yang disediakan oleh pemerintah akan lebih efektif serta

efisien.

Dalam perjalanannya, pembangunan permukiman pada masa penjajahan Belanda di

Indonesia memiliki dua buah pendekatan berbeda yang dapat dikategorisasikan berdasarkan

pelaku. Pada masa VOC, belum terdapat perencanaan permukiman bagi orang-orang Eropa atau

Belanda yang dikarenakan orientasi utama VOC adalah berdagang, sehingga melahirkan

pandangan bahwasanya hunian adalah fasilitas pendukung yang sifatnya sementara. Permukiman

dibangun di dalam atau disekitar benteng yang lebih mengutamakan keamanan, arsitektur hunian

pun belum beradaptasi dengan kondisi iklim dan lokasi setempat serta cenderung

mentransplantasikan bentuk arsitektur hunian yang ada di Belanda. Hal ini berbeda dengan masa

Pemerintahan Kolonial Belanda, orientasi utama yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap

Indonesia melahirkan pandangan bahwasanya orang-orang Belanda akan tinggal di Indonesia

dalam waktu yang lama, maka diperlukan permukiman yang aman dan dapat beradaptasi dengan

kondisi iklim dan lingkungan setempat agar tercipta rasa nyaman.

Terdapat beberapa karakteristik dari pembangunan perumahan bagi orang-orang Eropa

atau Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah permukiman dibangun terpisah dari permukiman etnis lain, memiliki teritori atau batas yang jelas, memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap

dan tertata jika dibandingkan dengan permukiman untuk etnis lain, serta berbentuk atau

cenderung menggunakan pola grid untuk menata permukiman tersebut.

.jpg)